2009年 6月 08日

「きれい好き」=「日本人」=「稲」+「杉」の公式

前回記事、

『「水資源」により経済大国となりえた日本』へこのようなコメントをいただきました。

『知り合いの大学教授の方が、外国で講演するときに、

「日本は何で、あんなにいろいろ精密機械をつくったりできると思いますか?

答えはきれい好きだからです」

と話すと、すごく受けると聞きました。

なるほど、水がきれいで豊富ゆえにきれい好き。

環境により、人間の性質も影響されるのですね。。。深い。。。』

なるほど、たしかにそうだと思いました。

「きれい好き」という国民性があったからこそ、今日の日本の姿があると共感します。

そして、このコメントを読みながら、

どうして日本人が「きれい好き」でいられたのか、

その理由を書いてみたくなりました。

本日は、「杉のきた道」(遠山富太郎・著)を参考にしながら、

きれい好きに繋がる水と木の関わり合いを少し掘り下げてみたいと思います。

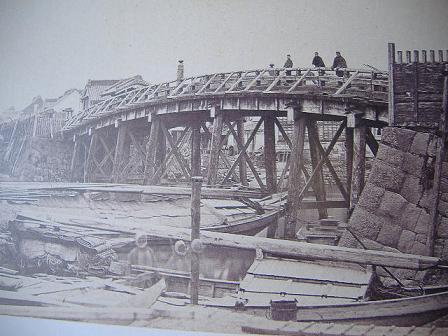

(これが日本橋。魚河岸側から銀座方面に向かって撮影されたもの)

1.「きれい好き」でいられるのは○○のおかげ?

日本人はきれい好き。これを否定する方は少ないと思います。^^

むしろ、それが過ぎる、と言われているくらいですよね。(除菌・抗菌など)

それでも今回は、「きれい好き」を肯定的に捉えるという前提で話を進めたいと思います。

今から400年前の日本人は、どれくらいきれい好きだったのでしょう。。。

(「杉のきた道」より引用はじめ)

1609年に日本を訪れたスペイン人ドン・ロドリコは、

「日本には沢山の都市があるがその都市は広くて大きく、人口も多く、また清潔で秩序もよく整っている。

欧州の都市でこれに比較できるものはない。

家屋や市街・城郭などは非常に立派で、人口20万の都市も多く、京都は80万をこえている」

と当時の日本の都市の立派さに感嘆している。(86頁)

近世のはじめに来訪した西欧人が驚いたのももっともで、そのころのフランス、

たぶん全欧州に、5万以上の人口をもった都市が数えるほどしかなかった。

その制約の主な一つは環境衛生問題と思われる。(88頁)

(引用終わり)

中世の頃からわれわれ日本人は、世界でも稀有のきれい好きであったと記されています。

それでは、中世ヨーロッパの環境衛生はどうだったのか、もう少し詳しく見てみましょう。。

「文明の条件」(鯖田豊之)から要点を上げます。

「・都市壁が欠かせない西洋の都市は、面積が狭くなり、二階三階建てはざら。

この結果、水の補給に悩まされただけでなく、排泄物の処理が過密都市の大問題であった。

・日本では、都市でも平屋が圧倒的で、汲取り便所さえつくればどうにでもなった。

・日本の水田農業では糞尿類を肥料として使用する慣行が早くから定着していたが、

古い時代のヨーロッパの農業は、糞尿類を肥料にするのは野菜畑や果樹園に限られていた。

・17世紀のパリでは、ルーブルの中庭や階段にまで便がたまり、

いつも悪臭をまきちらしていたともつたえられる。

・16世紀から18世紀までのロンドンやパリの三階四階などの住民は、

便器を愛用し、日没後その内容物を窓からすぐ下の街路に捨てる風習があった。」

当時の西洋の衛生環境が劣悪だったのを彷彿とさせますね。

と同時に、いかに日本人が昔から「きれい好き」であったかが窺い知れます。

とはいえ本来、汚い所が好きという人なんていないと思います。

きれいにしたくとも、なかなか条件が整わないのです。

では、「きれい好きでいられる恵まれた条件」とは何だったのでしょうか。

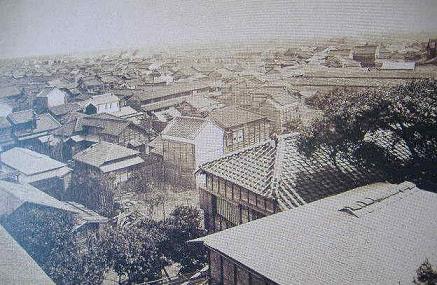

(庶民の町 神田明神下の風景)

2.行き先あっての・・・

1562年に来日したポルトガル人の宣教師ルイス・フロイスは、

1585年に書いた「日欧文化比較」の中にこう記しています。

「われわれは糞尿を取り去る人に金を払う。

日本ではそれを買い、米と金を支払う。」

近世になると、大坂でも江戸でも下肥は金銭で売買されていたようです。

農繁期の汲み取り専業者が大坂で活躍し始めたのが1694年ごろといわれています。

日本では大昔から、せまい町屋であっても大小便所は別々でした。

借家の場合、大便の権利は家主のもので、借家人は小便の対価しか得られなかったといわれます。

これらのことからも日本は、糞尿を肥料として収集し、農地へ広く散布することにより、

米の栽培量を増やし、同時に都市の衛生環境を守っていた、ということが言えると思います。

「稲」の肥料として使用する、という糞尿類の行き先は、恵まれた条件の一つでありました。

3.入れ物あっての・・・

前述しましたが、中世のヨーロッパでも野菜畑や果樹園に糞尿類を肥料として使用していました。

ド・カンドルの「植物生理学」によると、ヨーロッパ農業における肥料の歴史でも、

家畜と人間の大小便が中心であったようです。

それなのになぜヨーロッパでは、都市の下肥が農業肥料として使われなかったのでしょうか。

その理由として、遠山富太郎氏は「杉のきた道」で次のように述べています。

「理由として、液肥が広く普及するための能率的な運搬法、とくに適当な容器がなかったことが考えられる。」

回りくどく説明してきましたが(笑)つまり、

液肥を集める担ぎ桶が開発されたからこそ、日本人は「きれい好き」でいられたのです。

そしてその担桶は、「杉」でつくられました。

杉の担桶は、開閉自在で、軽くて丈夫、長持ちし、量産可能です。

この画期的な入れ物が開発されたことを、恵まれた条件の二つ目と考えたいと思います。

(新潟市教育委員会西川地区公民館所蔵)

4.運搬あっての・・・

そしてさらには、液肥が広く普及するために、行き先・容器と同じくらい重要な条件がありました。

それが「能率的な運搬法」です。運搬には川舟が使われました。

雨量が多く流れが急な日本の河川は、降水量の季節変動も激しく、川舟は独特の形をしていました。

(「杉のきた道」より引用はじめ)

「日本の川はどこでも、年に何度も大水が出て、その後では昨日の淵は今日の瀬となるように変化する。

そういう川では底の扁平で浅い舟でなければ役に立たない。

平底の舟は竿一本で操れるという長所もある。(中略)

そういう平底の川舟はかなり古い時代から日本の各地方にあたっと思われ、一般的に「高瀬船」とよばれている。

日本では高瀬舟に限らず、厚板の強さとしなやかさに依存して、

板をつなぎあわすことだけで舟がつくられてきたといえそうである。」

(引用終わり)

「ヒノキは宮殿に、スギ・クスは舟に、マキは棺に」

スサノヲが説いたこの日本書紀の適材適所の話は有名ですが、

底が平らな高瀬舟とよばれるこの舟に最適な材料も、桶と同じく「杉」なのでした。

元来日本は降水量に恵まれ、農村でも都市部でも水路が発達していました。

その水路を杉の平底舟は自在に往来したのです。これが恵まれた条件の三つ目といえるでしょう。

(利根川の舟橋に見る高瀬舟)

5.まとめ

これまで、中世の日本人はなぜ「きれい好き」でいられたのか、考えてみました。

そこには、糞尿の行先、容器、運搬法の三位一体が浮かびあがってきました。

そして、それらの恩恵を掘り下げていくと、必ず水田と森林に辿りつくのです。

どうやら我々の第一の資源は「水」である、といってよさそうです。

「急峻な地形にも関わらず、大きな洪水を起こさないようにしているのも

森林と水田の巨大な緑の「ダム」としての働きがあるからだ。」(前回記事より引用)

第一の資源「水」は、「森林」と「水田」によってもたらされるということを前回書きました。

一方で「森林」は、「木」という資源を生み出します。

日本の「木」の代表とも言える「杉」は、桶(容器)となり、川舟(運搬法)となりました。

そしてそれは、下肥のように捨てるのに困るものでさえ、江戸や大坂において、立派な商品たらしめたのです。

遠山富太郎氏もこう綴っています。

「日本人の排泄物のほとんどがスギの担桶で集められ、スギの大桶に貯えられ、再びスギの担桶で日本中の

農地に施肥された。田畑は豊かなみのりでこたえ、都市では清潔で健康な生活が維持できた。

日本ではおおよそ三百年以上もそういう時代がつづいた。」

長くなりましたが、私なりに最後をまとめてみたいと思います。

『日本が経済大国となりえたのは「水」資源が豊富であったからである。

さらに「きれい好き」であったからこそ技術が発展することとなった。

「水」を生みだすのは「森林」であり「水田」である。

日本人の「きれい好き」な性質を醸成してきたのもまた「森林」と「水田」であった。

つまり本来日本とは、『「稲」と「杉」の国』と言ってよいのではなかろうか。』

本日は長文となってしまいました。最後までご覧頂きありがとうございます。感謝します。^^

ふ、深いです!!!

そして、日本人はきれい好きなんてコメントしちゃったのに、

我が家の乱雑さ。。。。

赤面です!!

でも、糞尿三階から捨ててないので、ちょっと安心いたしました。

日本人ってすばらしいですね。

自分の糞尿が肥料になって、作物になる。

自分も死んだら土になる。

無知の知、ではないですけど、すごいです。

ほんとに。

ショコリンさん、

コメントいただき本当にありがとうございます。

今回の記事は、いつかは書かないと・・・と思っていた内容ですが

長文になりそうなので、なかなか手をつけられずにいました。

なんだか、背中を押していただいた感じですね。

昨日は時が経つのも忘れ、久々に集中して書きました。

まだまだ、ブラッシュアップしなくてはなりませんが、

垂れ流しのブログのままではもったいないな、と感じています。

今後ページをどう構成していくか、考えるきっかけともなりました。

>無知の知、ではないですけど、すごいです。

同感です。以前書いた「虔十公園林」の記事を思い出しました。

真の賢さって何なのか、考えさせられますね。^^

美化に努めると犯罪率が激減するっていいますからね。。。

きれい好きなのは、やっぱりいいですよね。。。

・・・ちなみに最近毎日掃除をするようになったら運気が上がりました!!

感謝ですねヾ(´∇`)ノ゙(^^(笑)

日本人ってすごいですね~

高校時代、世界史の先生が黒板に○を書いて、

「大陸の人はこの○をいかに広げるか考える。

日本みたいな島国の人は、

この○の中でいかに気持ちよく暮らすか考える」

と話していました。

狭い場所で大勢で快適に暮らそうとして

きれい好きになった部分もあるかもしれませんね。

取次さま

いつもありがとうございます。

掃除道、鍵山秀三郎先生の著書

「ひとつ拾えば、ひとつだけきれいになる」の冒頭文、

『私がいままで歩いてきた人生をひと言で表現すると、

「凡事徹底」、つまり

「誰にでもできる平凡なことを、誰にもできないくらい

徹底して続けてきた」ということに尽きます。』

を今改めて読みました。

背筋が伸びました。^^

Dream Writer さま

>「大陸の人はこの○をいかに広げるか考える。

> 日本みたいな島国の人は、

> この○の中でいかに気持ちよく暮らすか考える」

このところ、みなさまからいただくコメントは

私にとって、とても発見的なことばかり。

簡潔なのに深いなぁ。。。

勉強になりました。感謝します。^^

なかなか奥が深い話ですね。

日本人が綺麗好きと言われる所以のひとつにお風呂好きもよくあげられます。

ところでこの入浴という習慣は、古事記・日本書紀に記されるイザナギ命の禊(みそぎ)に由来すると考えられています。黄泉の国(死者の世界)から帰ったイザナギ命は、体を清めるために清流で禊を行います。神社で参拝前に手と口を清めるのは、この禊をもっと簡易にしたものです。

もうひとつ忘れてならないのは、日本人は生まれてきた赤ん坊は純真無垢な存在であると考えてきたことです。そして成長するにしたがって身についてしまった罪・穢れは祓いを行うことでなくなり、再び無垢に戻ることができると・・・。この考え方が、現在も続く大祓い(6月と12月)の行事になります。

清めれば悪しきモノを祓うことができるという考え方が、日本人の綺麗好きを加速させた精神的背景だったのではと思います。

木霊さま

そうなんですか。。。

「きれい好き」は深いですね。^^

本当に勉強になります。

ご参考までに、

「禊」と「祓い」を白川静「字訓」で調べてみました。

「みそぎ」

=「みそぐ」(四段)の名詞形。神事などの前に、川水で身を清め洗うこと。

水の浄化力によって身を清め、神への接近が可能となる。

「身濯ぎ」の意であろうが、仮名書きの例がなく、ミ・ソの甲乙を定めがたい。

身(み)は乙類、水(み)は甲類。ギは甲類。

「はらふ」

=下二段。邪悪なものを、神に祈って追いはらう。邪悪なもの、汚れたものを

おしのけて、その罪や穢れを除き去ることをいう。そのような信仰上の行為

を「はらふ」といい、「はらへ」はその名詞形。そのために「祓へつもの」を

提供することがあった。それが「拂(はら)ふ」「除(はら)ふ」意となる。

大野晋説に「はらへ」は「はる(晴・遥)」「あへ(合)」の複合語で、「途中を

さえぎるものを無くする」意とする。もっと直接的に「除(はら)ふ」「開(はら)く」

という行為を意味したようである。

こちらオーストラリアでは、小学校から高校まで、日本のような掃除の時間がありません。

また椅子の上に土足で立ったり、机の上に腰掛けたりという感覚も、日本とは違うと思います。

精密機械ということに関しては、やはり日本人は細かい作業が得意で、細かいところに目が行くということがあると思います。それは、こちらの子どもたちに折り紙を折らせてみても分かりますし、水道屋や電気屋などの業者の仕事ぶりを見ていても分かります。

コトウダさま

オーストラリアの学校はそうなのですね。

>「椅子の上に土足で立ったり、机の上に腰掛けたり」

現在の日本の学校はどうなのでしょう・・・

大丈夫であってほしいですね。^^

また、子どもたちの折り紙の折り方が

日本人とは違う、というのははっきりしていて面白いですね。^^

日本を捉えるときに、こうして他の国の習慣や

風俗、文化などと比較すると見えていなかったことが

浮かび上がってきますね。

とても参考になりました。

ありがとうございます♪