【1.環境と建築】

①森林に関するクイズ

②経済資源としての森林

③環境資源としての森林

④環境における建築の役割

【2.木を見て森を観る】

①「木を活かす」と「森を育む」

【3.栗・クリ】

①クリの歴史

②民家とクリ

③屋根を守るクリ

【4.松・マツ】

①マツの歴史

②民家を支えたマツ梁

③日本人とマツ

④1.~4.のまとめ

【5.木を見て森を観る意義】

①前回の要点

②ヒノキとスギの位置づけ

③神話にみる適材適所

【6.桧(ヒノキ)の歴史】

①古代人とヒノキ

②東大寺とヒノキ

③木曽の五木

④諸藩のヒノキ

⑤ヒノキ材の輸入

⑥天然木と造林木

⑦ヒノキ材とブランド

【7.桧(ヒノキ)の生かし方】

①ヒノキの工芸的利用

②日本人の建築観

③白木の光沢

④ヒノキのまとめ

【8.先史時代のスギ】

①スギのきた道

②縄文時代の丸木舟

③丸木舟の樹種

④原始日本人とスギ

⑤登呂の板

⑥稲と鉄と杉

【9.スギの文化史】

①板の文化史

②板葺き屋根

③スギの桶樽

④スギの平底舟

⑤百万都市をささえたスギ

⑥再生可能な素材

【10.スギの宮殿建築】

①建築材としてのスギ

②古の出雲大社

③今日の出雲大社本殿

【11.二つのスギ普請】

①割木のスギ普請

②小丸太のスギ普請

③スギを極めた数寄屋

【12.木造建築の空白から復活】

①木造からコンクリートへ

②木造排除の気運

③木造禁止の決議

④大規模木造の復活

⑤阪神淡路大震災と木造建築

【13.建築における木の生かし方】

①現代の木構法

②白太建築の在来軸組構法

③これからの建築における木の生かし方

【1.環境と建築】

①森林に関するクイズ

以下の文章は、

「建築における木の生かし方 ~ 木と森の生かし方を考える」と題し

(財)建設物価調査会『季刊・建築コスト情報』’11春~’12冬に寄稿したものに、

一部加筆、修正し、写真を加えたものです。

***********************************

この度「建築利用における木の生かし方」というテーマをいただきました。

まずはクイズを通し、現在の森林・林業について知って頂こうと思います。

*****************************************

◆設問1

日本の国土に占める森林面積の割合は?

a.2分の1 b.3分の2 c.4分の3

正解はb.3分の2。

国土約3780万haのうち森林は約2510万ha。

*****************************************

◆設問2

最近40年間での日本の森林面積は?

a.減少傾向 b.拡大傾向 c.ほぼ同じ

正解はc.ほぼ同じ。

昭和41年2517万ha、平成19年2510万ha。

40年の間に天然林が約250万ha減少しており、

その分、人工林が増加しています。

日本の森林面積の推移

(以下グラフ資料はHP『森林・林業学習館』より引用))

*****************************************

◆設問3

日本の森林面積は天然林と人工林どちらが広い?

a.天然林 b.人工林 c.ほぼ同じ

正解はa.天然林。

*****************************************

◆設問4

広葉樹林と針葉樹林は、どちらが広い?

a.広葉樹林 b.針葉樹林 c.ほぼ同じ

正解はb.針葉樹林。

人工林の殆どが針葉樹で、天然林の8割は広葉樹。

針葉樹53%:広葉樹47%と針葉樹面積が広いものの、

「日本の山は針葉樹ばかり…」は誤解。

我が国の針葉樹林・広葉樹林の面積

*****************************************

◆設問5

木材資源として広葉樹と針葉樹、どちらが多い?

a.広葉樹 b.針葉樹 c.ほぼ同じ

正解はb.針葉樹が多い。

森林面積は40年間変わらないものの、

針葉樹の蓄積量は5倍近く増えています。

日本の森林蓄積の推移

*****************************************

◆設問6

人工林面積で最も多い樹種は?

a.スギ b.ヒノキ c.カラマツ

正解はa.スギ。

スギ人工林は約450万haで人工林面積の43%、

ヒノキは約260万haで人工林面積の25%を占めています。

日本の優先種(属)の森林面積割合

森林資源モニタリング調査(平成11年~15年)の結果をもとに編集されたもの。

*****************************************

◆設問7

わが国の林業産出額の対GDP比は?

a. 9% b. 0.9% c. 0.09%

正解はc. 0.09%。

平成二十年の国内総生産(GDP)は494兆円。

同年の林業産出額は4,449億円(林業白書)ですが、

その半分をきのこ類が占め、木材は2,133億円。

ちなみにこの年の米の産出額は1.9兆円。

*****************************************

◆設問8

林業就業者の就業人口は国民の何%?

(農業は百人に3人、漁業は百人に1人です。)

a.千人に4人 b.一万人に4人 c.十万人に4人

正解はb.一万人に4人。

平成18年度の世論調査によると、林業就業者数は約4.7万人。

その4分の1が65歳以上で、高齢化が加速しています。

*****************************************

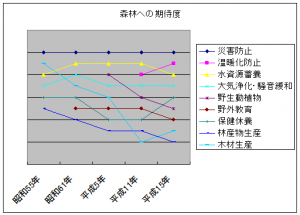

◆設問9

森林の役割で最も期待されているものは?

a.水源涵養 b.災害防止 c.温暖化防止

d.生物多様性 e.木材生産

正解はb.災害防止。

木材生産への期待度は近年低迷しており、

昭和55年は2位だったのが、平成15年には8位となっています。

森林への期待度

「林業白書」データは内閣府昭和55年~平成15年に実施された

「森林と生活に関する世論調査」をもとに編集。

②経済資源としての森林

いくつ正解されましたか?

実感と乖離した数字もあったのではないでしょうか。

ちなみに私が驚かされた最たるものは、

広大な森林から生み出される林業産出額が、4千4百億円程にすぎず、

その半分をきのこ類が占めるという事実でした。

木材産出額である年間2千億円、それ以上を売り上げる企業は、

日本の上場企業でも5百社近く(平成22年3月現在)存在します。

ましてや最大の雄、トヨタ自動車の平成20年3月期売上高は約26.3兆円。

百倍をゆうに超えています。

木火土金水という古代中国の五大元素の一つであり、

日本の国土の三分の二から産出された木材の売上が、

一企業の百分の一にも満たないという現実を、

どう捉えればよいのか本当に考えさせられました。

しかし一方で、ここから見えてくる光もあります。

それは、スギとヒノキが、わが国において広大な面積を占有し、

環境に貢献しているだけでなく資源として貯蓄されているということです。

近年の日本の木材消費量は年間約8千万㎥。

そしていま、1年間に育つといわれる木材量も同じ約8千万㎥。

用途等を考えず量だけの計算ならば、十分に自給自足が可能な状態にあります。

しかし、残念ながら国産材は、年間使用量約2千万㎥にとどまり、

平成20年で自給率約24%とその利用は低水準。価格も低迷しています。

通常、この表で注目されるのは、石油などエネルギー関連の数値でしょう。

ところが私は、「鉄鉱石232年」という項目に衝撃を受けました。

鉄鉱石が有限かどうかなど、そのときまで考えたこともなかったからです。

このとき思いました。

地下資源を次世代に少しでも多く残すためには、

再生産が可能な木材という資源をできるだけ使った方がよいということを。

伐っては植える、この循環さえ守れば、尽きることがないからです。

経済的に今は小さくとも、木材は可能性を秘めた資源だと思います。

③環境資源としての森林

前頁設問9では、森林の環境に対する貢献度の高さが、

広く認知されていることを確認しました。

ただ、木材生産の期待値が低いのは気になります。

上位の、災害防止、温暖化防止、水資源涵養といった機能は、森林の手入れが必要で、

それが木材生産と両輪の関係にあるからです。

ここで、「森林が、二酸化炭素を吸収するのはウソ」という議論があります。

伐られた木材が、燃料として使用されたり、放置され腐朽すると、

固定された炭素はまた、二酸化炭素として大気中に放出される。

つまり、吸収するのは一時的なもので、消滅しないのだからウソだというのです。

たしかに正しい論理だと思います。

しかし、ここには時間軸が欠けています。

ここでおさらいします。木材の半分は炭素。

大気中の二酸化炭素という気体が、光合成により個体となった姿。

言いかえれば、問題となっているCO2が、資源へと変身した姿です。

木が、建築物として、伐られたあと植えた木が育つまで、長期間使われる。

そんなサイクルが実現されれば、二酸化炭素は固定されたことになります。

つまり、森林の二酸化炭素固定の役割は、建築の長寿命化と対の関係にあるということです。

現代は、「資源消費型産業」中心の世の中といえます。

地下資源の埋蔵量は減少の一途をたどり、環境に関する諸問題もそこから生じています。

これから求めらるのは、「資源創造型産業」ではないでしょうか。

木材に関する産業は、資源再生産の循環の輪を目指さなくてはなりません。

④環境における建築の役割

幸いにしてわが国には、戦後の拡大造林により、

いまだかつてないほどの木材資源が貯蔵されています。

しかし、問題があります。

農地があっても農家がいなければ、それはただの地面。

では、伐り出す林家がいなければ、山はどうなるのでしょうか。

林業就業者は1万人につき4人の割合です。

率にして0.04%。

国土の3分の2の面積を、0.04%の人間で、果たして維持できるのでしょうか?

日本は世界有数の木造建築の歴史と文化を持つ国です。

そして、木材の最大の用途こそが「建築」。

つまり建築とは、わが国において「資源創造型産業」の根幹であり、

中心的な役割を担っているといえます。

【2.木を見て森を観る】

①「木を活かす」と「森を育む」

前章では、マクロな視点から森林・林業を捉えながら、

木材利用と建築の意義について考えました。

ここで、少し気になることがあります。

木材利用を考えたとき、その代表格はスギですが、

「スギ」と聞いて、人々が最初に連想する言葉は何かということです。

もしかすると、「花粉症」が最多となるのかもしれません。

全国の耳鼻咽喉科で調査された、日本アレルギー協会発表のデータでは、

スギ花粉症有病率は、平成二十年で26.5%と十年前の16.2%から大きく増加。

わが国の四分の一を超える人々が罹患。

今後も増加が予想される、まさに、国民病といった様相です。

その人たちに、

「スギが余っているからどんどん使いましょう!

そしてまた、どんどん植えて育てましょう!」

と訴えたとして、素直に受け入れられるのか甚だ疑問です。

スギはいま、あまりよい評判を耳にしません。

杉ばかり植えずにもっと広葉樹を植えりゃいいのに、

と感じている方が多いのではないでしょうか。

しかし、「木の活用法」と「森の生育法」とは、

同時に考えなくてはならない課題です。

木材を利用するときは、木を伐ると同時に

跡地をどうするかという課題が生じます。

ここで肝心なのは、利用を前提とした森林更新を考えるということ。

でなければ、

行き場なく放置された、現代の杉人工林と同じ轍を踏むことになりかねません。

針葉樹であれ広葉樹であれ、

手入れをし、木材利用しながら、更新する

という発想が必要です。

木材としての価値がなければ、費用ばかりがかさみ、

放置されやすくなる、という構図が生まれてしまうからです。

そこで、木を使うしかなかった時代を振り返り、

その時々の木と人との関わり方を精査しながら、

これからの木と森の活用法を探りたいと思います。

【3.栗・クリ】

①クリの歴史

「建築の始まりが住居であることは、どこの国でも同じ」。

これは、太田博太郎著『日本建築史序説』冒頭の一文です。

わが国の住居は、基本的に地域の森林から伐り出された木材が用いられてきており、

その材料を調べれば、建築当時の森の姿がある程度推定できます。

しかし、その視点での研究は、まだこれからといった感があります。

近年は、縄文時代の遺跡発掘が進み、

先史時代の木造建築技術の高度な発達が明るみになってきました。

縄文時代前期から中期(約5,500年前~4,000年前)は、

今より温暖な気候が続き、北陸から中部、東北地方にかけて

落葉広葉樹林の豊かな森に覆われました。

縄文前期から中期の定住集落、青森県の三内丸山遺跡では、

直径1mを超すクリの六本の掘建て柱の根本が地中から発掘されました。

その集落規模とスケールの大きさは、

それまでの縄文時代の素朴な建築像を覆すものとなりました。

また、三内丸山遺跡では、

クリが縄文人にとって主食の一つであることがわかりました。

森でクリを採集するだけでなく、栽培していたこともDNAの分析結果判明。

この地域の縄文人は、多様な木々で覆われた森からクリを選び栽培し、

クリを食べ、クリで家をつくり、クリを燃料として生活を営んだ

と考えられています。

縄文中期で興味深いもう一つの発見が、富山県桜町遺跡です。

四千年前の大型高床建築の部材が発掘され、貫やホゾなど、

現代の木造建築技術と同じ技術がすでに用いられていたことが判明しました。

高度に発達したこの時代の木造建築の由来や成立過程は未だ謎に包まれたままですが、

ここに用いられた材料もその多くがクリでした。

②民家とクリ

建築用材としてのクリは、強度が高く、粘り強く、耐久性に優れます。

生木のときは柔らかくて加工しやすく、乾けば堅くて丈夫な材料となります。

縄文期の掘建て構造には、辺材部が少なく、水に強くて腐りにくいクリが最適の材料でした。

また鉄の刃物がない時代、楔(くさび)で割りやすい性質は大変都合の良いものでした。

民家におけるクリの使用を調べてみると、他の材料にない特異な点があります。

まず、地域的にみると、材料としてクリの目立つのは、北陸地方、中部地方、東北地方の民家。

次に年代的に見ると、近畿地方には16~17世紀の古い民家が比較的多く残され、

なかでも千年家と呼ばれる姫路市の古井家住宅のクリの表情は印象的です。

民家でクリを使う部分は限られていて、まずは土台、

次に、土間まわりの柱に使われていることが多いようです。

これは近畿地方の古い民家にも見られ、

座敷などの居室まわりがマツやスギ、ヒノキなどの針葉樹に対し、

土間まわりに限っては、クリが使われる例を多々目にします。

民俗学の立場から行われた戦前の民家研究において今和次郎氏は、

「民家には土間・板の間・座敷という三つの異なる空間が存在する。

それらは其々、

縄文時代の竪穴住居、古代の寝殿造、中世の書院造を受け継ぐものである」

と指摘しました。

民家研究者である筑波大の安藤邦廣氏は、

「民家の土間の材料が、縄文文化を支えたクリを使う傾向にあることは、偶然の一致ではない」

との見解を著書『民家造』述べています。

③屋根を守るクリ

クリは、屋根を葺く材料として長らく利用されてきました。

その屋根は木羽葺き(こばぶき)または、榑葺き(くれぶき)と呼ばれます。

厚み20㎜弱、巾15㎝ほど、長さ60㎝くらいで、

柾目に手割された木羽板を屋根に羽重ね(はがさね)し、

その上に石を載せ押えたものです。

クリの木羽板は最も耐久性が高く、山間部では普遍的に使われてきた素材です。

クリは乾燥すると反りやねじれが生じますが、手割した板は割れにくく、

表面に細かい溝ができているため雨水を下方へ流します。

乾燥によって暴れるので、釘を使わず石を載せ押えます。

毎年春に並べ替える木羽板は、上下あるいは表裏を返して葺き直し傷みを抑える工夫をします。

岐阜県飛騨高山市に「飛騨の里」という多数の古民家が移築された民家園があります。

そこでは今も数多くの木羽葺き屋根を見ることができ、

運が良ければクリの木羽板を手割りする実演も見学することができます。

この民家園で管理される古民家群は、

柱梁など構造材から、外壁、そして屋根に至るまで、すべてを木で囲った姿が数多く、

飛騨地方の木を活かす文化の奥深いことを実感させてくれます。

屋根は榑(くれ)葺き。柱はクリ、梁はマツ。

【4.松・マツ】

①マツの歴史

縄文時代も後期になると、日本列島は今より冷涼な気候に変動し、

縄文人の生活環境は一変。三内丸山遺跡などの定住集落も姿を消します。

弥生時代以降、西日本が文化の中心地となっていったのは、

水田稲作農業の伝播があったからです。

住居の近くには、カシやシイなどの照葉樹林が生育していましたが、

それら原生林は農耕活動によって切られ、

その後アカマツやコナラ、クヌギなどの二次林が増えていきます。

(安田喜憲著、『森と日本文化』参考)

古墳時代以降はアカマツやクロマツなど二葉マツ林の時代となります。

これは自然の変化というより、人類の自然破壊の結果ひきおこされた森の変化でした。

文化人類学者の西田正規氏は、

大阪府の五世紀から八世紀までの土器の窯跡を調査した結果、

六世紀後半前は殆ど広葉樹の木炭を使っていたのが、

それ以降はアカマツの木炭が大半を占めることを発見。

この時代の森の変化を裏付けました。

ところが、マツ林が増えたにもかかわらず、古代から中世に至るまで

マツの建築への利用は、主に小屋梁にとどまっていました。

なぜ用材としてあまり普及しなかったのか、

小原二郎氏は『日本人と木の文化』のなかで、こう述べています。

「用材としてみたマツは、それほど優秀ではない。

木目が荒いうえにヤニを含んで、加工しにくいし美しくもない。

ごく平凡な材である」

しかしながら、室町時代から戦国時代にかけての頃になると、

マツが建築の表舞台に立ちます。

度重なる戦乱に加え、庶民が本格的な住宅を求めるようになったためです。

この建築生産の急増に応えたのがマツでした。

②民家を支えたマツ梁

現存する日本最古の民家とされる神戸市の箱木家住宅。

特徴的なのは、土壁で厚く塗り込められたその外観です。

木材資源が枯渇するなか、土をふんだんに用いる必要があったのでしょう。

戦国時代特有の土壁で塗り込められた閉鎖的な構え。

この古民家の歴史は、16世紀以前にまで遡り、

当時の森林の生態を反映した木の使い方を見せてくれます。

柱梁等の構造材から床板、敷居、鴨居といった造作材に至るまで、

すべてにマツが用いられています。

これは、それまで製材しにくい材であったマツを、

この時代に登場した前挽き大鋸で、細い材や板へと挽き割り、

有効に活用した結果であると考えられます。

マツは強度に優れ、特に曲げに強いので、梁として適材ですが、

湿気に弱くシロアリの害を受けやすいため、柱に用いると耐久性の点で問題となります。

したがって、箱木家のように民家の柱など全面的にマツを使うことは

日本において普及せず、江戸時代初期の民家の柱はクリ、中期以降はスギが一般的でした。

それでもマツは、江戸時代の民家において、屋根を支える梁組として

裏方から主役へと躍り出ます。

曲りくねったマツを編むように組み上げる構造など、

見る者を驚嘆させる意匠性を持つようになります。

さらには、小屋組のマツ丸太が立派で本数が多いほど、

それだけ豊かなマツ林を所有していることを意味し、

その家の経済力を示すものと見なされるようになりました。

いまや、梁にマツが用いられたその姿は、古民家の代名詞。

私がこれまで見た中で印象深い民家の一つが、飛騨高山市にある「吉島家住宅」です。

明治四十年に建設されたその民家は、

ヒノキの大黒柱を中心に、縦に横にとマツ梁が組まれており、

その美しさは際立っていると感じます。

③日本人とマツ

マツは、海辺や岩場、砂地など、他樹種の育ちにくい場所でも常緑を保ち、

風で多少倒されても持ちこたえ斜めに立ち上がります。

このようなマツの生命力と力強さは日本人に愛され、

絵画や文学の題材として最も高い頻度であらわれます。

また、松竹梅とよばれ縁起の良いものの筆頭。

建築には、能舞台の鏡板や武家住宅の襖絵、桃山以降の書院造など

格式高い場所を飾るようになりました。

中世以降、西日本の里山の多くはマツ林でした。

マツ林は雨水を地下に蓄え、落ち葉は腐葉土として田畑を肥やし、

地域の農業を支えました。

また、20~30年の周期で伐採され、薪炭として地域の暮らしを支え、

製塩や製陶、製鉄などの燃料として産業にも大きな役目を果たしました。

一方で、太くて立派なマツは、

木材として梁やマツ板に使われ、地域の民家を形づくっていきます。

ところが、わが国のマツ林は、第二次大戦後、

マツクイムシによって壊滅的な被害を受けてしまいました。

被害はいまも北上し猛威はおさまりそうにありません。

マツノザイセンチュウが、明治末期に輸入された木材と共に上陸したとの説が有力です。

原因はともかく、

枯れ倒れたマツを山に放置していることで、その被害は広がっています。、

薪炭林としてのマツの利用がなくなり、

放置されていることが最大の要因であるのは間違いありません。

④1.~4.のまとめ

今回はクリとマツで紙面が尽きてしまいました。次回はいよいよ、

ヒノキ、そしてスギとの関わりを見つめ直そうと思います。

ヒノキとスギは、歴史的に日本人との結びつきがとくに密な樹種。

本来、真っ先に取り上げるべき題材かもしれません。

しかも、わが国の人工林面積において、スギ43%、ヒノキ25%と合計約7割。

国土換算すると、18.5%という広大な面積を占有しています。

それらをいかに活用していくかという課題こそが、今日、とても重要なのです。

先日、全国に組合員を持つ生協の広報誌より取材を受けました。

編集者Yさんが真っ先にした質問、それは、

「杉って何か使いみちはあるんですか?」というものでした。

東京在住のYさんは伊豆の出身。

実家のご尊父は、自宅を建てるとき、近くに所有する杉山があるにもかかわらず、

「杉は家の骨組みに使えない」からと桧の柱材を購入したといいます。

以来、Yさんは、行き場なく価格低迷するわが国の杉山を見ると、

その行く末が気になるようになった、と話してくれました。

日本の山は、スギ・ヒノキが多い割に、

生活シーンの中で、それらを見出すことは多くありません。

都市生活、とくにマンション等だと、その傾向は顕著です。

スギやヒノキと聞き、その香りや質感などをすぐにイメージできる人が

どれほどいるのでしょうか。

余っているからもっと使え、だけで用途が増えるとは思えません。

木には、適材適所があるからです。

次回以降は、ヒノキ、スギについて探ってゆきます。

*****************************************

参考文献

1) 日本建築史序説 太田博太郎(彰国社)

2) 民家造 安藤邦廣(学芸出版社)

3) 日本人と木の文化 小原二郎(朝日新聞社)

4) 環境考古学のすすめ 安田喜憲(丸善)

5) 日本の名随筆「森」 今西錦司 編(作品社)

【5.木を見て森を観る意義】

①前回の要点

近代から現代にかけての発展は、

資源消費型産業の賜物だといえるが、地下資源は有限である。

石油・石炭等のエネルギー資源に限らず、鉄鉱石等の採掘量も限られている。

私たちは将来に向け、再生産可能な木材をもっと積極的に活用し、

資源創造の環を形成すべきではないだろうか。

そのなかで、木材の最大の用途である建築の担う役割はきわめて大きい。

建築が、「資源創造型産業」の根幹として社会的に位置づけられることが望まれる。

昨今、スギ・ヒノキの活用法が活発に議論されているが、

これからの「森の生育法」という視点を欠いた「木の活用法」では、

持続可能な世の中を形成することは難しい。

このとき、忘れてならないのは、

「木の活用法」と「森の生育法」とは表裏一体の関係にあるということである。

だが、わが国の山林は、

スギ・ヒノキといった針葉樹に偏重しすぎだとの声が多い。

放置林による治山・治水機能の低減、生物多様性の問題、

国民の四分の一を超えるスギ花粉症罹患率などが、その背景にあるからだと思われる。

では、林地更新をする場合、

私たちはどのような樹種を選べばよいのだろうか。

針葉樹から広葉樹へと移行するときであっても、

資源としての用途を考えることが必要だ。

針葉樹であれ広葉樹であれ、人の手入れなしに、

望ましい森林の姿を維持させることは困難であるといってよい。

木材としての用途がなければ、

薪炭林であった里山に人が入らなくなったことと同様に、

植えっぱなしの放置林が増える。

それでは、成熟したのに行き場がない

現代のスギ林と同じ轍を踏むことになってしまう。

そこで、「木の活用法」を再考するにあたり、

木を使うしかなかった頃の人々の営みを、まずは振り返ってみたいと思う。

神話、遺構、古建築物などに垣間見られる木と人との関わり方の歴史は、

時代時代で、気候の変化や人口の変動が起こったことを示唆し、

それに伴い森と人との関係が変遷したことを私たちに教えてくれる。

②ヒノキとスギの位置づけ

以上のような趣旨で前回は、

縄文から続く「クリの歴史」と弥生以降の「マツの歴史」を振り返りました。

そして今回からは、本題ともいえるヒノキとスギについて話を移します。

この二樹種は、歴史的にも日本人との結びつきがとくに密な樹種であり、

適材適所を語るうえで真っ先に取り上げられるべき題材でもあります。

また、わが国の人工林面積においてスギ43%、ヒノキ25%と

合わせて7割近くを占め、国土換算では18.5%という広大な面積を占有。

おそらく、この二樹種との付き合い方が、

今後のわが国の姿をデザインするうえで、とても重要な鍵となるでしょう。

③神話にみる適材適所

われわれの祖先は、

有史以前から木についてかなりの知識を持ち、

その材質をよく知って適材を適所に使い分ける

技術と文化を持っていたようです。

記紀の中にあらわれる樹木の種類は、53種、27科40属に及び、

この中にはヒノキ、マツ、スギ、クスノキをはじめ、

有用樹種といわれるものが十数種あります。

なかでも興味深いのが『日本書紀』神代の巻、スサノオノミコトの説話です。

「日本は島国だから舟がなくては困るだろうと

スサノオノミコトは言うと、髭を抜き放ちました。

するとスギの木になりました。

同様に胸毛からヒノキ、尻毛からマキ、眉毛からクスノキを生み出した後、

それぞれの用途を決められました。

スギとクスノキは舟に、ヒノキは宮殿に、マキは棺に使うとよい。

そのためのたくさんの木の種を皆播こう。」

(宇治谷孟『全現代語訳 日本書紀上』を参考に編集)

おそらく当時の人々がこのような利用形態を認めていたからこそ、

文献として記載されたのでしょう。

また、この適材適所は、考古学的な調査ともよく一致するようです。

ヒノキについては、

太古より建築用材として重宝されており、

それは、法隆寺や伊勢神宮の例を見てもわかります。

スギについては、

この木で舟をつくったことが『古事記』にも記載されています。

考古学的には、縄文時代前期(約5500年前)の遺跡、福井県の鳥浜貝塚から、

スギでつくられた丸木舟の発掘があげられます。

クスノキもスギ同様、『古事記』に記録があり、

大阪を中心とする地域から発掘された古墳時代の舟のその殆どがクスノキ製。

マキについては、

近畿地方の前方後円墳から出土する木棺が、

ほぼ例外なくコウヤマキでつくられていると、

尾中文彦氏(『木材保存』4・7、昭和14)によって明らかにされています。

この神話がおもしろいのは、木の使い方に終始せず、

「そのためのたくさんの木の種を皆播こう」

と続けているところにあります。

「木の活用法」と「森の生育法」とが同時に語られているのです。

日本書記には、こうも記載されています。

「スサノオノミコトの子神イタケルノミコトは、

高天ケ原から韓国(からくに)に天下りました。

このとき木種を持っていましたが、

その地に植えず大八州国(オホヤシマグニ=日本)に渡ってきて、

妹二神と共に筑紫から播き始め、

日本中をことごとく青山にしました。」(写真1)

この説話は、木材を得るための植林という営みが、

古代からあったことを予感させます。

日本書紀は、養老四年(720)に完成したわが国最古の勅撰の正史。

同時代に編纂が始まった養老律令には、

伐木・造林のことは木工寮(こだくみのつかさ=もくりょう)の所管とされ、

造寺司(ぞうじし)が山作所(やまつくりどころ)を経営にあたるとあります。

この養老律令は、天智朝以来の法典である大宝律令とほぼ同文であるとされています。

このことから、古代より林業的営みのあったことが推測できるのではないでしょうか。

【6.桧(ヒノキ)の歴史】

①古代人とヒノキ

日本人は、木以外の材料で建築物をつくることはなく、

それは針葉樹を中心に発達してきました。

ここでの針葉樹とはヒノキといってよく、

朝廷とその出先機関である官庁・宮廷・神社・寺において、

大量に用いられました。

世界最古の木造建築物として知られる法隆寺や、

持統天皇四年(690)に始まり平成25年に62回目の式年造替を迎える伊勢神宮など、

ヒノキの建築文化は、広く一般に認識されています。

しかし、庶民の住居が出土する遺跡での建築材には、

ほとんどヒノキ材の使用はみられません。

庶民の生活しか痕跡のない弥生時代後期の東大阪市・鬼虎川遺跡からは、

23樹種135点もの柱や杭の出土があるなかで、ヒノキはわずか1点のみでした。

(『日本の遺跡出土木製品総覧』1988年)

同じ近畿地方の遺跡平城宮跡は、

柱材の出土品299点のうちヒノキ168点(56%)、

コウヤマキ96点(32%)ですから、

特殊な建物と民家集落では、建物に使用する樹種に大きな違いが見られます。

よって、古墳時代あたりには既に、

ヒノキは、専ら官に関する建造物の資材として特定されていたのではないか

と考えられているようです。

日本文化史で最初におこった最も大きな改革は仏教の伝来です。

それは、それまでの社会や生活を、精神的にも物質的にも、

根本から揺さぶる大事件でした。

仏教の伝来により寺院の建築が始まり、同時に都の造営も進められました。

聖徳太子の時代に建立されたといわれる大きな寺だけでも、二十を数えるといいます。

当時は、天皇の一代ごとに都を変えたようです。

都の建設といえば、まず最初に必要なのが木材。

宮殿だけでなくそれに伴う臣下の住宅や、道路工事等の土木用材など莫大な量の木材が必要でした。

しかし、美林に富んだ大和地方も、急速に伐り開かれ、

飛鳥川は、わずかの降雨でも洪水をおこすようになります。

持統天皇が藤原宮を営むときは、琵琶湖の出口にあたる田上山からヒノキを運ぶほど、

大和地方の木材は不足した状況になっていました。

②東大寺とヒノキ

天平時代以降の山林の様子を、東大寺の変遷でみてみましょう。

東大寺大仏殿は、創建後二度の戦火にあい消失しています。

現在のものは三回目の建造物。

創建当時に比べ、面積で六割六分、内陣面積で四割四分しかありませんから、

創建時の伽藍はそれほど大規模なものでした。

そのときの主要な大柱は、口径1m以上、長さ30m前後のものが84本。

江崎政忠氏の推定によると、

その総材積数は約14,800㎥という膨大な量です。

しかもそれは、大仏殿のみの数量ですから、

伽藍全てに使用された木材は、

私たちの想像をはるかに超えたスケールであったことでしょう。

それはまた、それだけのヒノキの大樹が、

当時存在していたことを今に伝えているとも言えます。

東大寺の一度目の焼失は、創建から五百年近く経った、

源平の戦まっただ中の治承四年(1180)、平重衡が火を放ち起こります。

それを再建したのが俊乗坊重源でした。

このときの大仏殿の柱は、

太さ1.67m、長さ30~50m以上が92本といいますから、

創建当時を上回る大樹が必要でした。

しかし、当時の奈良地方でヒノキの良材を見出すことは困難でした。

そこで重源は、東大寺造営のために寄進された

周防国(山口県)の深山へと分け入り材を求めます。

そして焼失から15年後の建久六年(1195)、東大寺は奇跡的な復興を遂げました。

ところが四百年近く経った頃、

二度目の火災が東大寺を襲いました。

永禄十年(1567)の松永久秀の乱によって、再び灰燼に帰してしまったのです。

その後百四十年を経た宝永五年(1708)、ようやく現在の姿となりました。

このときの復興は、前述した通り計画が縮小されました。

以前のように長大な材を求めることは困難であったため、

柱は長さを継ぎ、何本もの材を寄せ集め、直径を太くするという方法が採用されました。

木材の欠乏が、合成材の手法を発達させたともいえます。

この合成柱は、真柱の周囲に樽のように材を重ね、鉄の銅輪で締めつけています。

樹種においては、創建時や重源による再建時のように、

ヒノキで揃えることは難しく、スギなどが混用されました。

ただし、合成材では強度に無理のある二本の大虹梁については、

九州の霧島山で発見されたアカマツの大木が、一年の歳月をかけ大和へと運ばれました。

③木曽の五木

木曽ヒノキが世に知られるようになったのは、

伊勢神宮の遷宮用材に選ばれた十四世紀の中ごろからであるといわれます。

木曽からの用材の搬出は鎌倉時代から始まり、

その後、豊臣秀吉がつくった伏見城や聚楽第をはじめ、名古屋城などにも用いられ、

大規模になったのは江戸時代初期の頃からでした。

築城や邸宅新設のほか、度重なる火災の復興用材として、大量のヒノキが江戸に送られました。

明暦の大火直後の万治元年から寛文元年(1658~1661)の間に、

名古屋の熱田白鳥貯木場に集積された木材は膨大なもので、

木曽山から伐り出された分だけでも、四年間で約254万本に達したようです。

江戸深川に材木町をつくった材木商たちが、

膨大な富を築いた元禄年間(1688~1703)の頃には、

木曽だけでなく、肥後、土佐、阿波、紀伊、飛騨等といった江

戸に木材を供給していた諸国各地のヒノキ材は払底し、

尽山(つきやま)といわれる樹木が失われた状態となりました。

元禄文化の華やぎは、

山々の荒廃の代償として得られたと言ってもよいでしょう。

そうした急速な木材資源の枯渇に対して採られたのが、

伐採を制限する「留山」制度でした。

しかしながら、制限木のこの制度では、

資源の消失を食い止めることはできませんでした。

そこで享保年間(1716~1735)には、

伐採を禁止する停止木(ちょうじぼく)が定められます。

有用樹種のヒノキ・サワラ・アスナロ・コウヤマキに加え、

後にヒノキと紛らわしいとの理由でネズコが加わり「木曽五木」が生まれました。

五木はその禁を犯せば、木一本に首一つという厳しいものでしたが、

それが住民に浸透することで木曽の山は長期にわたり保護されました。

④諸藩のヒノキ

ヒノキが天然に分布している地域は広く、北は福島県から南は屋久島にまでわたります。

垂直的な分布でいえば標高200m~1700mの範囲で、

なかでも1000m前後の温暖帯に最も良質のヒノキ林は形成されます。

ヒノキは有用であったため、

人工植栽によって育てようとする試みは古くからあったようで、

11世紀には高野山でヒノキの苗を育てた記録があるといわれます。

立地においては一般に、

スギは谷の沢沿いが適し、アカマツは山の尾根筋がよく、

ヒノキはその中間地帯が適するといわれます。

ヤセ地を好み成長も悪く、スギにくらべ大径材になるまでに時間を要します。

このような、ヒノキの造林が広く行われ始めたのは、藩政時代に入ってからのことでした。

熊本県南部の人吉藩には、檜奉行の名称が元禄年代の記録にみられます。

「指杉植檜」(さしすぎうえひのき)の制度が定められ、

スギの挿し木、ヒノキの植栽が制度として確立していました。

薩摩藩、豊臣時代に木材生産日本一と目された土佐藩などは、

藩有林の積極的な経営がなされ、ヒノキ等の植付が行われました。

それらは、天然更新の山林と相まって美林を形成しました。

そのほか、ヒノキの天然分布の北限を越えた弘前、南部、仙台、庄内など

においても植栽による育林が試みられました。

大和国吉野地方の人工造林の歴史は古く、

近世初期から中期にかけて始められたと考えられています。

今日の日本の林業ではあたり前となっている、

種子からの育苗、植付け、スギ・ヒノキの混植や植分け、枝打ち、間伐などいった

施業大系は、すべて吉野林業が生み出した技術です。

慶長年間(1596~1615)に造営された京都の桂離宮には、

吉野産のヒノキ・スギが多く用いられたと伝えられています。

⑤ヒノキ材の輸入

幕藩体制が崩壊し、廃藩置県の令が出されると、林政は一気に緩みました。

それまで武士や社寺といういわば特権的人たちの利用に限られていたヒノキの使用が、

一般庶民も財力があれば自由に使えるようになりました。

ヒノキの消費にこうした変化が生まれると、

当然のように、山のヒノキは一挙に減少。

それが民間によるヒノキ人工林造成への転機となり、

ヒノキ材を商業材とする機運をつくっていきます。

明治の末期には、とくに西日本においてヒノキが盛んに造林されることとなりました。

日清戦争(1895)の結果、台湾が日本の領土になると、

台湾ヒノキの原生林が発見されました。

木曽ヒノキに比べ安価なため、

大正十年(1921)頃からさかんに建設された神社、寺院、

その他の大建築物などへ大量に使用されました。

大正十二年(1923)の関東大震災は、外材の大量流入の契機となります。

アメリカ太平洋側に産する米檜(ベイヒ)の輸入が本格化したのです。

米檜は、台湾ヒノキよりさらに安価で供給され、ヒノキの代用材として、その用途を広げました。

⑥天然木と造林木

昭和二十年(1945)、第二次大戦が終結するとともに戦後復興が起こりました。

さらにその後、昭和二五年(1950)に始まった朝鮮戦争によって特需が生まれると、

木材需要も大幅に拡大します。

近世以降に流通した、それまでのヒノキ材供給は、

天然木に依存し、大径材であることが特徴でした。

しかしこの頃は、資源的に乏しくなっており、希少価値を加味して、

天然ヒノキの価格は急激に上昇しました。

そうした背景の下、明治末期以降の造林木が産出されるようになっていきます。

ところが、造林木のヒノキは、同じヒノキであるにもかかわらず、

天然ヒノキの代替的な用途に用いられることは、殆どありませんでした。

例えば、法隆寺の太くて長い大柱は、樹齢二千年以上、

直径2.5m以上の巨木を真ん中から四つに縦割りした、

樹芯の含まれない心去りの赤身材。

芯を含んだままの大きな柱は一本もありません。

これは、あとでヒビ割れしたり、曲がったりする、

などといった問題が、心持ち柱には起こるからでしょう。

また造林木のヒノキは、たとえ樹齢を経た大径材であっても、

天然ヒノキの代替材として認められませんでした。

年輪幅が広いという理由で、装飾的な用途に用いるには、

決定的な欠点だとみなされたのです。

こうした中で、造林ヒノキの新しい用途が開拓されます。

一般建築用の土台角としての心持ち小角材が、市場を拡大してゆきました。

それはまた質から量への転換でもありました。

昭和初期の天然木主体のヒノキの生産量は、

昭和十年(1935)90万9千㎥であったのに対し、

戦後の昭和四二年(1967)には造林木が主体となり、

514万1千㎥と5.5倍に増加しています。

高度経済成長期に入ると外材輸入が激増し、国産材と外材の競争が熾烈となります。

それでもヒノキ角の価格は、それほど下がりませんでした。

米ツガ材では代替えできなかったため、競争上有利な立場におかれたのです。

昭和四二年頃、それまでスギ材とさほど値開きのなかったヒノキ材の価格は急騰し、

一年間くらいでスギの二倍近くに跳ね上がりました。

ここに、ヒノキ信仰ともヒノキ神話とも呼ばれる現象が生まれます。

それ以後、スギの生育不適地に植えられていたヒノキは、

スギと並ぶまでに造林面積を増やすようになってゆくのです。

⑦ヒノキ材とブランド

ヒノキ材生産を主目的とした林業地は、スギ林業地と比べて少なく、

太平洋側に、それも西の方へ片寄るという特徴を持っています。

ヒノキが、やや乾燥したところを生育適地としていること、

雪に対する抵抗力が弱いこと等が原因と考えられます。

天然ヒノキの資源減少は著しく、

木曽地方や裏木曽(東濃)地方から継続的にわずかながら産出している程度です。

それで近年は、天然ヒノキに代わるものとして、

造林木のヒノキが銘柄として売り出されるようになりました。

また造林ヒノキは、蓄積量が増えると共に大径材化し、

小径木から製材される心持ち土台角という用途に終始するには勿体ない素材でもありました。

ヒノキは地域により、色艶等に微妙な違いがみられ、

装飾的用途を見据え、枝打ち等の手入れが施されたりしています。

各林産地が、その特性・意匠性を謳い、銘柄・ブランド化を図っており、

以下に、代表的な地域をご紹介します。

① 静岡県富士山麓の「富士ヒノキ」

② 静岡県西部の天竜川周辺の「天竜檜」

③ 長野県木曽地方の「木曽ヒノキ」

④ 岐阜県東南部の東濃地方の「東濃桧」

⑤ 滋賀県甲賀市を中心とした「甲賀ヒノキ」

⑥ 三重県尾鷲市と東牟婁郡の「尾鷲檜」

⑦ 奈良県吉野地方の「吉野ヒノキ」

⑧ 和歌山県下の「紀州材」(杉檜は区別しない)

⑨ 岡山県津山市を中心とした「美作ヒノキ」

⑩ 高知県内のヒノキを総称し「土佐ヒノキ」

⑪ 福岡県築上郡・京都郡の「京築ヒノキ」

⑫ 熊本県人吉市紅取地区の「紅取檜・球磨ヒノキ」

⑬ 鹿児島県伊佐地方の伊佐ヒノキ

江戸時代からヒノキ林業地として知られたのは、

天然林の長野県木曽地方と高知県嶺北地方で、

人工林では奈良県吉野地方と三重県尾鷲地方ですが、

これら四つの林業地以外は、近年になって徐々にその銘柄が知られるようになりました。

【7.桧(ヒノキ)の生かし方】

①ヒノキの工芸的利用

ヒノキは、その優れた材質により、建築用材に限らず、

車輌用材、指物用材、彫刻用材など多様な用途に生かされました。

古い資料ですが、明治45年(1912)発行の『木材ノ工芸的利用』(農商務省山林局編)には、

ヒノキの利用上の性質が、十四項にわたり記載されています。

なかには既に使われなくなった物もありますが、

今後の建築利用を考察するうえで参考となりそうなので、以下にご紹介します。

(有岡利幸著『檜』より引用)

① ヒノキは材色が白いところから、見る人に森厳さを感じさせることを利用する。

この性質の用途は神社宮殿建築など。

② ヒノキは材色が白いところから、見る人が神聖感または清浄感を抱くことを利用する。

この性質の用途は葬祭具・棺・香炉台・位牌など。

③ 材色が白いところから、見る人に清潔感を感じさせることを主として利用する。

この性質による用途は箸、マッチ。

④ 材の色沢が淡泊・優雅なうえに、芳香をもっていることを利用する。

この性質の用途は建築材・建築装飾材・建具など。

⑤ 材の皮肌の色澤および節の優雅なことを利用する。

この性質の用途は磨丸太・出節柱・大節板など。

⑥ 材質が精緻で、狂いの少ないことを利用する。

この性質の用途は漆器木地・仏壇・彫刻など。

⑦材が軽くて軟らかく、狂いが少ない性質を主として利用する。

この性質の用途は天井・欄間・障子等の建具。

⑧材の負担力もしくは弾力性を利用する。

この性質の用途は織機・梯子など。

⑨材の強い抗圧縮力を主として利用する。

この性質の用途は柱・束・槌・枕木など。

⑩材が燃えやすいことを利用する。

この性質の用途は付け木。(今日は使われない)

⑪材の折れにくいことを主として利用する。

この性質の用途はマッチ軸木。

⑫材が分割しやすく曲げやすい性質を利用する。

この性質の用途は屋根板・わっぱ・経木など。

⑬材が水湿に耐える性質を主として利用する。

この性質の用途は風呂桶・土台・橋梁材など。

⑭材が精緻で、含まれる色素が少なく、乾湿による狂いの少ない性質を利用する。

この性質の用途は製糸用枠など。

②日本人の建築観

太田博太郎著『日本建築史序説』には、

日本人の建築観が、次のように述べられています。

「西欧における建築という言葉のなかには、

人間が作り上げたもの、自然に対抗するものとしての意味が強い。

そこには物の奥行と大きさ、堂々たる量感が意識されている。

ところが、日本の場合には、建築をほめることばとして、

大きいとか量感があるという形容を用いることが少ない。

建築家の目標としていたのは、

大地を踏まえて立つ堂々たる建築ではなくて、

いかに自然と調和する建築を作るかにあった。」

太田氏は、その論拠として、

藤原頼道の建てた宇治の平等院鳳凰堂をあげています。

「藤原氏がその財力を傾けたこの建物、

平安時代人の理想とした極楽世界も、

天地を圧し、天地に広がる大建築ではなく、

宇治川のほとりの微々たる小建築にすぎない。

鳳凰堂で求められたものは、表現の大きさではなく、

量感でもなく、優しさと感覚の洗練さとであった。

限られた小世界のうちにおいて、

あくことなき感覚の洗練がその目標である。」

平安時代の日本の文化は、遣唐使の停止が契機となり、

著しく日本化しました。それを国風文化と呼びます。

かな文字の発明によって和歌・物語・日記・随筆などの国文学は盛況となり、

末法思想と相まって浄土教が著しく普及します。

彫刻においては阿弥陀像が、建築においては阿弥陀堂が流行し、

住宅においては寝殿造りが現れました。

平等院鳳凰堂はこうした国風文化の粋といえます。

その情感は、

「善を尽くし、美を尽くし」や「いわんかたなくおかし」

といった言葉に象徴されます。

建築、とくに宗教建築の場合には、その永遠記念性が重んじられます。

日本の場合は木造建築ですから、

腐朽・虫損は避けられず、火災にあえば灰燼に帰します。

それにもかかわらず木材に終始したのは、

形あるものは必ず亡ぶ、という仏教の無常観が、

この傾向を推し進めたのかもしれません。

そして、こうした美意識、優しさと感覚の洗練さを

建築で表現するうえで欠かせない材料こそが、

当時の人々が心寄せたヒノキであったのです。

③白木の光沢

わが国の仏像彫刻材は主に木材が用いられます。

小原二郎氏は、飛鳥時代から室町時代に至る約八百年間の木彫仏から

小さな破片を集め、顕微鏡をのぞき、その樹種を調べました。

著書『木の文化』に述べられた木彫仏の変遷を要約すると、

「飛鳥期と白鳳前期の仏像は、金銅とクスノキの木彫が主力であった。

奈良時代は、唐の影響を受け金銅・乾漆・塑造ばかりで木彫の空白時代となり、

平安時代には、再び木彫が復興した。

その特徴は、ヒノキの光沢ある白木の肌で表現されるようになったことである。」

ヒノキが古代建築に重用されたのは、

掘立柱として土中に埋めても腐りにくかったこと、

木理が通直で斧(オノ)や楔(クサビ)で割り易かったこと

などがあげられます。

平安時代になると、刃物の切れ味が進歩することで、

ヒノキの「白木のままの木肌の美しさ」というものが再発見されました。

仏像彫刻がヒノキとなった理由を、

小原氏は材質の優秀さに求め絶賛しています。

同著には、その特性が簡潔に述べられているので、ここに要約します。

「わが国のヒノキは、材質がもっとも優れている。

すなわち緻密強靭で、木理は通直、色沢は高雅で、耐久力があり、芳香はふくいくとしている。

その古名を真木(まき)と賞したのも、

材質の優秀さ故である。

ことに彫刻材としては、材質が均一で、春材と秋材の区別が少なく、

刃当たりがなめらかである。

またねばり強くて、欠けることが少なく、狂いも小さくて、仕上がりが美しいから、

彫刻師がひとたびヒノキを使うと、

もはや、他の木を使うことはできにくいであろう。」

④ヒノキのまとめ

本来、日本の木造建築は構造即意匠。

構造的に支える柱・桁・梁などが、装飾的要素を兼ね備えた建物です。

それを形作ってきたのが、天然ヒノキの心去り赤身材でした。

木の良さに触れようとするとき、現代は何かとデータばかりが求められます。

ヒノキは、確かに強靭であり耐久性にすぐれる優秀な木材です。

建築材として人を健康にする効果なども、

盛んに研究されていて、成果もあがっているようです。

しかしながら、そんな枠に納めることのできない、

何か特別の力が、ヒノキにはあるように思います。

彫刻師たちが他の木を使いたくなくなるような魔力がヒノキはあるからです。

ヒノキを加工していると、何とも言えない、うっとりとした感覚に包まれます。

おそらくヒノキの真の価値とは、絹糸光沢といった工芸的美しさや、

肌触り、そしてその独特の芳香にあるのではないでしょうか。

「二十世紀は機械文明の時代だが、二十一世紀は生物文明に移る」

という意見があるそうです。いま私たちにとって大切なのは、

科学万能主義の行き過ぎを反省し、生命をもつものの神秘さに目を向けることだと思います。

平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震は、

豊富な電力に依存した便利で快適な生活をこのままつづけていいのか、

という疑問を私たちに投げかけました。

それはまた、これまでの内に閉じ機械制御された空間から、

外に開かれ自然と調和する空間へと嗜好が移りゆくことを予感させます。

そのとき、主役はおそらく木造であって、ここで、

国風文化によって見出されたヒノキの美しさが、

ふたたび見直されるのではないだろうか、

私にはそう思えてなりません。

参考文献

1) 法隆寺を支えた木 西岡常一・小原二郎(NHKブックス)

2) 日本人と木の文化 小原二郎(朝日新聞社)

3) 日本建築史序説 太田博太郎(彰国社)

4) 本邦代表的優良林業 (帝国森林会編纂)

5) 檜(ひのき) 有岡利幸 (法政大学出版局)

【8.先史時代のスギ】

①スギのきた道

「スギは日本の杉である。そして日本はスギの日本であった」

これは、わが国のスギ文化史を語るときに外せない遠山富太郎著『杉のきた道』冒頭文です。

日本の固有種「スギ」という存在があってはじめて、

今日のわが国の発展があり、人的並びに物的基礎がつくられた、

という示唆に富む一文です。

しかし、これに異を唱える方もおられることでしょう。

なぜ、スギなのかと。

縄文時代にはじまる森の文化を論じるならば、

クリ・コナラを中心とした暖温帯落葉広葉樹林文化だろうし、

木の文化を語るのであれば、

建築や彫刻など古代から続く高い技術力を具えたヒノキ文化ではないのか…

この連載で二回にわたり振り返ってきた

わが国における木づかいの歴史も、それを裏付けるような内容でした。

遠山氏は、どのような論拠で冒頭の一文へと至ったのでしょうか。

同著の序章にはこうあります。

「日本の山でスギを見出した時、

はじめてその人たちは日本人としてのスタートをきったといっていいのではないか。

原始日本人とスギの親しい交渉が次々と深められていくに従って、

その社会に独特のすぐれた文化が次々と花ひらいていき、

ついに今日の日本の繁栄に至った。

そういうふうに私は考えたい」

ここにいうスギとの親しい交渉とは何か。

また、独特の優れた文化とは何を指しているのか。

今回、建築におけるスギの生かし方を考察するにあたり、

その特性を探るべく、多様なスギの使われ方の歴史を辿ってみたいと思います。

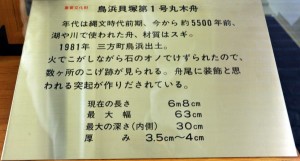

②縄文時代の丸木舟

スギと原始日本人との交わりは、縄文時代にまで遡ることができます。

福井県若狭町に所在する鳥浜貝塚は、

縄文時代早期から前期(約12,000~5,000年前)の集落遺跡。

この遺跡から1981年にスギの丸木船が発見されました。

縄文時代前期のもので、

現存長6m強、幅63㎝、厚み3.5~4㎝、内側の深さ26~30㎝。

直径1mを超えるスギの大木を半割したものとみられます。

内外の表面には、焼いた石で木材を焦がしながら、

磨製石斧でくりぬかれたと考えられる焦げ跡がありました。

スギの丸木舟は、1988年に京都府舞鶴市に所在する浦入遺跡の

5300年前の地層からも出土しています。

それは鳥浜貝塚のものより長大であったようで、

直径2m前後の大木から作られたものとみられます。

このような一本の大木からくりぬかれた大型の丸木舟は、海洋での使用が十分可能で、

漁労だけでなく交易にも使われたと考えられます。

日本各地から発見された黒曜石や硬玉ヒスイ等は、産地が限られ、

この頃すでに海の道が構築されていたことを物語っているのです。

③丸木舟の樹種

ここまで、丸木舟において、スギ製のものが大勢を占めるかのような表現をしてきました。

しかし、『日本の遺跡出土木製品総覧』(島地謙・伊東隆夫共著、1988年)を見ると、

そうともいえません。

記載される丸木舟の出土品総数は180件。

うち最も多いのはスギの48件(27%)。次はカヤ32件(18%)。

以下、マツ19件(11%)、クス15件(8%)、クリ14件(8%)と続きます。

ただし、出土品数なので注意が必要です。

例えばスギの25件は、静岡県山木遺跡から出土したもの。それだけでスギの約半数を占めています。

しかしここには、出土件数以上に興味深い傾向が見られます。

それは、スギ出土品の分布です。

スギに次いで数の多いカヤとマツは、千葉・埼玉・茨城県と東日本に偏り出土しています。

それに対しスギは、島根・福井・石川・新潟県など日本海側、

山形・青森・福島県など東北地方、千葉・神奈川・静岡県といった関東・東海地区、

さらには大阪府の関西地区と、日本列島各地から幅広く出土しています。

このことから、スギという素材が、丸木舟に広く用いられたと解釈してもよいのではないでしょうか。

では、なぜスギが選ばれたのか。

その理由に、長寿命であり大径木になりやすいことがあげられます。

前回、日本書紀の適材適所において、舟の適材はスギ・クスと紹介しました。

それはまた、巨樹になりやすい木と読みとることもできます。

環境省ホームページの巨樹・巨木林上位20本によると、なんとクスが14本。

それにスギの2本を加えれば、二樹種だけで8割を占めることになります。

また、平成二年(1991)環境庁発行の『日本の巨樹・巨木』によると、

巨木(地上1.3mの幹周り300㎝以上)の多い樹種は、

一位がスギの13,681本、二位ケヤキ8,538本、三位クス5,160本と続きます。

以上のことから、古においても、スギ・クスの二樹種が、

大径材として質量ともに豊富であったと思われます。

長寿で大径木となったスギ・クスは、水に強く耐久性も高いという、

材としての適性も具えていました。

また、老齢木には、内部が空洞化したものが多くあります。

工具が未発達だった有史以前は、それらもうまく用いられたかもしれません。

④原始日本人とスギ

わが国の文化の夜明け縄文時代は、一般にスギよりも硬い材質のクリが多用されました。

真っ直ぐに伸び、根元から梢までよく通った長い樹幹を持つスギの方が、

使いやすそうに思えるのに、縄文時代に使われた形跡が少ないのは、なぜでしょうか。

一つ目に縄文時代は、樹木を伐採したり、材木を使用目的に応じて加工する際、

斧が鋭利でなかったことが挙げられます。

石器のように刃先が鈍いと、クリなどの広葉樹なら、

伐ったり、穴を掘ったりできますが、

スギなど柔らかな材質の針葉樹は、打ち込んでも撥ね返されます。

二つ目に、縄文文化の中心地となった東北地方には、

それほどスギが分布域を広げていなかったことが挙げられます。

そのため、気候が湿潤冷涼化し、鋭利な鉄の刃物が使用される弥生時代まで、

スギの本格的な利用は待たなければなりませんでした。

⑤登呂の板

弥生時代の代表的な集落遺跡として、静岡県の登呂遺跡があります。

弥生時代後期に属し、1世紀ごろの集落と推定されています。

登呂は安倍川東岸の低湿地に位置する三角州。

一番高いところから遺跡の先端まで、長さ2㎞に対し、高低差はわずか7mしかありません。

20mにつき7㎝程度の勾配で、登呂の水田は水を流していたことになります。

その広さはというと、昭和十八年に発見されたときの調査で約2万坪。

これだけの灌漑施設を、登呂の人々はどのようにしてつくったのでしょうか。

発見当時のことを毎日新聞記者であった森豊氏はこう綴っています。

「わたちたちをもっとも驚かせたのは、そのあぜ路にあった矢板であった。

当時、ノコギリがまだ発見されていなかったし、節のないよい木を選んで倒し、

これにくさびを打ちこんで割り、それをチョウナ状の利器で削って板を作ったものであろう。

一枚の板を作るのにたいへんな労力と時間が必要である。

その貴重な板をびっしり並べてあぜ道を作ったのである。

二万坪におよぶその水田全面積に使われた板は何万枚にのぼったものであろう」

(『登呂の記録』森豊著、1969)

この膨大な量の矢板によって、登呂の古代人は広大な水田を営むことができました。

矢板と杭により水田の畦畔をかため、送排水の調整可能な水路をつくりあげたのです。

その板こそがスギでした。

割りやすく、軽いわりに強度があり、耐久性の高いスギという素材は、

鉄の工具と出会うことで活躍の場を得ました。

⑥稲と鉄と杉

登呂では、矢板・杭などの土木用材だけでなく、建築用材の殆どにもスギ材が用いられています。

それらを観察すると、木の芯や節の部分を含んだものがほとんど見当たりません。

雑木の枝など細い材を用いるのが一般的な垂木や木舞まで、

大径の樹幹を割いた割木が用いられています。

矢板や倉庫用の板材など、板状材のほとんどは、

年輪に沿って割った板目取りですが、他の製品は板目と柾目の双方が見られます。

住居用の柱、桁なども、大材を割って得られた心去りの長材によってつくられました。

建築はこの頃を機に、皮付きの曲がりくねった自然木を部材とすることから脱却し、

形も構造も整然としたものへと変化を遂げていきました。

登呂のムラはその嚆矢といえます。

稲と鉄が北部九州に渡来したのち富士山麓へと至り、

その地に分布していたスギの大木と運命的な出会いを果たした、

そんな場所でありました。

一般に弥生時代は、稲と鉄の文化だといわれます。

それに加えて、スギの文化であるということを、登呂遺跡は示唆しているように思います。

【9.スギの文化史】

①板の文化史

弥生時代から近世のはじめまで、日本人は木材を割って加工し、

建築用材はもちろん、水田の畔にまで用いてきました。

しかし、割れない木材は、大木でも放置され、邪魔物扱いされました。

他の木材からは得難い「板」という扁平な木材を

日本人はスギやヒノキなど縦に割りやすい樹種から得ました。

板をつなぎ合わせれば、物を収納する箱ができます。

弥生時代の高床式倉庫は、箱状の建築ともいえます。

その発展形である正倉院は、天平時代の宝物を今に伝えました。

宝物が傷まなかったのは、校倉造りのためではなく、

収められていたスギの箱の気密性が、大きな役割を果たしたからだと言われます。

スギの文化史とは、言うなれば、板の文化史です。

板という部材は、一枚だけではそれほど役に立ちません。

面材となってはじめて、その力を発揮します。

そのためには、板と板とをつなぎ平面を拡げる、必要な形の曲面をつくる、

適当な角度で板と板とをくっつけ固定する、などの結合技術が必要となります。

板の結合技術は、日本人の生活の中で開発され、

衣食住のすべてに革命的ともいえるような発展を起こし、

その結果、社会のあり方にさえも大きな影響を及ぼしました。

戦国時代のたびかさなる兵火にも耐え城下町が復興したのは、

柱や屋根板など、スギ製の建築材が比較的容易に入手できたからです。

中世にいくつかの町が繁栄しはじめたのは、

スギの桶樽の出現によって酒や味噌の大量生産が可能になったからでした。

これらの物資運搬で先ごろまで活躍したのは、

出水しては変化する浅い河床に適した、スギ板製の高瀬舟でした。

この高瀬舟に積まれたスギの桶は、下肥でみたされ、

農業に必須の肥料を近郊農村へ運ぶと同時に、

江戸や大坂の環境衛生の保持に不可欠なはたらきをしました。

近世の江戸が世界唯一の百万都市でありえたのは、

スギの肥桶が衛生面で貢献していたからといえるのかもしれません。

以下、もう少し詳しく、板の文化史を考察してみたいと思います。

②板葺き屋根

乙巳の変(645)の舞台となった飛鳥板蓋宮は、

屋根が豪華な厚板で葺かれていたといわれます。

当時の屋根のほとんどが草葺きであって、板葺きは珍しかったことがわかります。

草葺きにくらべて板葺き屋根を、

雨が漏らないようにつくるのは容易ではありません。

カヤもワラも、同じ方向にそろえ傾斜をつけて厚く重ねれば、

雨水は無数の斜めのすき間を伝わって流れます。

しかし板は、平らに薄くすることが難しく、

草屋根のような傾斜もつけがたく、何枚も重ねることができない素材だといえます。

私たちが目にする範囲で歴史の古いものは、

法隆寺五重塔に裳階(モコシ)と呼ばれるヒノキ板の庇状屋根があります。

厚板を互い違いに重ねた大和葺と呼ばれる葺き方で、

今日は法隆寺だけに見られるものです。

奈良時代の絵巻物には、長さ2mほどの立派な厚板の榑木を用いた

「榑木葺き(クレキブキ)」と呼ばれる屋根があります。

しかしそれは一種のステイタスで、一般住宅に普及するものではありませんでした。

それでも都市部においては、板屋根の改良が進められました。

草葺き屋根は原料容積が大きく、長距離運搬が大変だったからです。

中世の終り頃には、

厚さ1㎝前後、幅10㎝前後、長さ50~100㎝程の薄くて細長い板を重ねて、

石で押える「綴葺き(トジブキ)」が普及しました。

この屋根を葺く材料の削板(ソギイタ)は、榑(クレ)と呼ばれ、

原材料から薄く平らに削ぎとられたものです。

クレは、前々回のクリのところでも紹介しましたが、

丸太を四ツ割、六ツ割などにして芯を取り去った扇形の建築材。

それ自身は建築部材にならない中間製品です。

八世紀の規格には、長さ十二尺(凡そ3.6m)とありますが、

時代が下るにつれ五尺(約150㎝)、三尺(約90㎝)と短くなってゆきました。

クレの樹種は当初、スギ・ヒノキ・クリなどであったと思われます。

それが、近世初めから中頃には、サワラとネズコが主流になりました。

この二樹種は、建築において主要な部材にならないし、

険しい山地や不便な山奥にあって伐り残されていたのです。

上高地や木曽谷など中部山岳地帯から出材されたものが、その多くを占めました。

クレにはかなりの大径木が必要です。

しかも屋根板に削ぎ割られるため、筋目のよく通った

無節で素性の良い大木でなくてはなりません。

当初のサワラ・ネズコのクレは、直径1mほどの樹幹からとられたものでした。

しかし、それらは陰樹で生長が悪く、自然落枝が遅いため、

造林される樹種ではありません。

天然の大径木は間もなく底をつき、

直径50㎝程の材からとられたものへと小型化せざるを得ませんでした。

近世も中頃以後になると、屋根板は圧倒的にスギが占めるようになります。

天竜川中下流から西方豊川流域一帯は、

クレから割ってとるコケラ板の主産地として、大正時代まで活況を呈しました。

スギを薄く手割りした屋根板は、木羽(こば)などと呼ばれる、

厚さ一分(約3㎜)、長さ一尺(約30㎝)前後の部材です。

これを羽重ねして屋根に敷き並べ、石で押さえた屋根は、

瓦が普及する江戸時代後期まで、町屋の屋根として最も一般的なものでした。

石置き屋根、板屋根とも呼ばれます。

樹齢を重ねたスギの赤身の木羽板は、耐久性に優れ、

裏返したり逆さに葺き直すことで十年を超す耐久性を持ちます。

竹釘などで留める施工法もありましたが、石で押さえるほうが、

適度な隙間ができ、毛管現象による雨漏りも起きにくく、

また、葺き直しも簡単で、住人自らが補修できる手軽さを備えていました。

スギの屋根板が広く普及した背景には、

近世に始まったスギ造林の成功がありました。

スギは、生長がよく大径木となりやすい樹木です。

半陽樹で自然落枝性がよいため節が少ないという特性も屋根板材に適していました。

③スギの桶樽

日本酒は、樽から酒へと移ったスギ材の香りを木香(キガ)と呼び、

酒の香りの一要素として楽しみます。

日本酒だけではありません。

私たちが日ごろ口に入れるものの多くは、スギとの深い結びつきがあるようです。

たとえば、味噌・醤油・酢などは、

いずれも樽という木製容器によって、永らく醸造されてきました。

樽とは、材を縦方向に並べて、周囲を竹のタガで締め、底や蓋をはめこんだもの。

一般に樽は、食物に関する木製容器を指すようです。

また、樽と桶はよく似ていますが、その用途には違いがみられます。

樽は、常時内容物が入っているもの、

桶は、いつもは空で水分の出入りが激しいものと定義されます。

面白いことに、この微妙な差が、適材適所に違いを生みます。

樽・桶材の代表であるスギ材の場合、樽は板目板、桶は柾目板でつくります。

それはなぜでしょうか。

木材は、水分を吸うと膨らみ、

一度膨潤しても乾燥すれば再び縮んで、ほぼ元の寸法に戻ります。

ところが木材は、加圧しながら膨潤・収縮を繰り返すと、

元のサイズより小さくなってしまいます。

この現象を加圧収縮と呼びます。

桶は、常に圧縮力がかかっています。

たとえば風呂桶のように水の出入りが激しいと、

加圧収縮によりタガが緩んでしまいます。

そこで、桶には柾目板を選びます。

柾目は板目に比べ膨潤・収縮率が約半分しかありません。

同じスギでも板目より縮みにくく、タガが緩まないのです。

一方、樽は水分の出入りが少なく、常時水分を含んでいます。

木は膨らんだままですから、膨潤率の高い板目板を選びます。

タガがよく効くことに加えて、

板目板で樽をつくるのには、もう一つ理由があります。

辺材(白太)と心材(赤身)の境目に、白線帯とよばれる部位があります。

そこは水を通しにくい細胞構造となっており、水分が外に滲み出でるのを防ぎます。

この白線帯のある板目板でつくられた樽は、外側は白、内側は淡紅色。

「内稀(ウチマレ)」と呼ばれる、最上級品と評価されました。

今日の樽は、平安から鎌倉時代の日宋貿易によってもたらされたものが、

その原型と考えられています。

しかし普及したのは、幕藩体制が確立し、民衆の生活力が上がり、

地方の勢いも増した17世紀以降でした。

それは、スギ屋根板が大量に出回った時期と重なります。

全国的なスギ造林の成功が、その背景にはありました。

江戸時代には、酒樽を運送することから大坂・江戸間の定期船「樽廻船」が始まりす。

江戸向けの「下り酒」が好調になるにつれ、京都から海に近い伊丹や灘へと酒造の中心が移り、

その繁栄と共に、酒樽用の樽丸材を供給した吉野の林業が大いに潤いました。

吉野スギによって樽・桶は大型化が進み、それに伴い醸造業は大規模化してゆきました。

④スギの平底舟

わが国は降水量の豊富な国です。

しかも季節変動がはげしく大雨の多い国でもあります。

そのため日本の川は、年間の最大流量と最少流量の差が大きく、

年に何度も大水が出ては、昨日の淵は今日の瀬へと変化しました。

そういう川では、底の扁平で浅い舟でなければ役に立ちません。

平底の舟は、かなり古い時代から日本の各地方にあったと思われ、

一般に高瀬舟とよばれました。

「大工は曲がった木を真っ直ぐに使い、

船大工は真っ直ぐな木を曲げて使う」

これは、瀬戸内海に浮かぶ塩飽本島を訪ねた際に耳にした言葉です。

塩飽本島は、戦国時代に勢力を誇った塩飽水軍の本拠地。

この地の船大工たちは、江戸期になり争いがなくなると、

その技術を生かして家の大工となり各地に出掛けて行きました。

この言葉はそんな塩飽大工の口伝なのです。

ここでいう大工の使う曲がった木とは、おそらくマツを指しています。

前々回のマツの歴史でもふれたように、

マツは江戸時代の民家において屋根を支える梁組として裏方から主役へと踊り出ました。

また、船大工が曲げて使った真っ直ぐな木とは、スギを指しているものと思われます。

近世になるとスギは、川舟ばかりか外洋和船の側板もあわせ、

長大な厚板を供給しました。

スギの平均密度は0.36。

わが国ではキリ、サワラの次に空隙が多くて軽い木材です。

また耐久性が高く、組織的に水が出入りしにくいので、

舟材として永らく選ばれてきました。

宮崎県飫肥(オビ)地方は、船材を主目的とした造林地として知られます。

そこから産出される飫肥スギは、浮力があり曲げにも強く、樹脂の油分も多いと評判で、

江戸時代には造船材(弁甲材)として、その旺盛な需要に対応しました。

日本の船舶は古代の丸木舟以来、外板が応力を受け持つモノコック構造。

船底材に舷側材を棚の形で継ぎ足していくという構造的に共通した特徴がみられます。

簡単に言うと、肋骨材や甲板がなく、板を巧みに張り合わせただけの舟でした。

しかし、板を重ね合せ釘で止めただけでは、必ず間から水が浸み込みます。

しかも木は、桶樽のところで触れたように、水分による膨潤と収縮とを繰り返します。

どのようにして船大工は、木と木を接いだのでしょうか。

一つ目に、「木殺し」という工夫がありました。

木殺しとは、接ぎ合わせる木端面の縁を潰さずに、

中ほどだけを金槌の凸面で叩き凹ませる技です。

その凹ませたところには、ヒノキの内皮からとったマキハダというものを挟み込みます。

水を吸うとこのマキハダが膨らんで、且つ、木殺しの部分も膨らみます。

それで板と板との隙間が埋まるのです。

ここで重要なのが、スギ・ヒノキをつかうということ。

木殺し後、元へ戻ろうとする特性を持つのは、この二樹種なのだそうです。

二つ目に、接ぎ合わせる部分の両面を、摺り鋸(スリノコ)と呼ばれる鋸でこすり、

毛羽立てる工夫がありました。

毛羽立ちボサボサになった面が水を吸うと膨らんで隙間を埋めます。

こうしておいて、両面がピッタリ合うように船釘という特殊な釘を打ち込みます。

今なら接着剤という技術がありますが、

私は、この伝統的技法のほうが優れているように思います。

解体修理できるからです。

実際、舟材としての役目を全うした後は、

外壁など建築材としても再利用されています。

たとえば今日の岡山県鞆の浦の街並みに、その姿を見出すことができます。

⑤百万都市をささえたスギ

1609年に日本を訪れたスペイン人ドン・ロドリコは、

当時の日本の都市の立派さに感嘆し、こう書き残しました。

「日本には沢山の都市があるが、その都市は広くて大きく、

人口も多く、また清潔で秩序もよく整っている。

欧州の都市でこれに比較できるものはない。

家屋や市街・城郭などは非常に立派で、人口20万の都市も多く、

京都は80万をこえている」

(遠山富太郎著『杉のきた道』より)

この西洋人の驚きは無理のないことでした。

近世初めの全欧州を見渡しても、5万以上の人口をもつ都市は、

数えるほどしかなかったからです。

では、当時の日本に、

それほどの大都市が存在できた理由とは何だったのでしょうか。

遠山氏は、その「主な一つに環境衛生問題がある」と推察し、

中世の欧州都市の衛生状態が記載された『文明の条件』(鯖田豊之著)を

その論拠にしています。一部を要約しましょう。

「都市壁が欠かせない西洋の都市は、面積が狭く二階三階建てはざら。

その結果、水の補給に悩まされ、同時に排泄物の処理が過密都市の大問題だった。

かたや日本では、都市でも平屋が圧倒的で、汲取り便所さえつくればどうにでもなった。

また、日本の水田農業では糞尿類を肥料として使用する慣行が早くから定着していたが、

古い時代のヨーロッパの農業は、糞尿類を肥料にするのは野菜畑や果樹園に限られていた。

17世紀のパリでは、ルーブルの中庭や階段にまで便がたまり、

いつも悪臭をまきちらしていたと伝えられる。

16世紀から18世紀までのロンドンやパリの三階四階の住民は、

便器を愛用し、日没後その内容物を窓からすぐ下の街路に捨てる風習があった」

衛生環境が保たれていた当時の日本の80万人都市では、

下肥をどのように集めたのか。

1562年に来日したポルトガル人宣教師ルイス・フロイスの

『日欧文化比較』にはこうあります。

「われわれは糞尿を取り去る人に金を払う。

日本ではそれを買い、米と金を支払う」

大坂でも江戸でも、下肥は金銭で売買されました。

汲み取り専業者まで存在しました。

中世の欧州でも、畑や果樹園に下肥は使われたのに、

なぜ都市部の糞尿を利用しなかったのか。

その理由を、欧州に適当な容器がなかったからと、遠山氏は推察しています。

ヨーロッパには、紀元前から樽を使った歴史があり、

液体容器も高い技術を有していました。

それなのに、下肥の汲み取り搬出が実用化されなかった訳は、

普及していた樽が、鉄のタガで留められたナラ製の

重くて高価なものであったからだ、と考察しています。

かたや日本には、「担ぎ桶」というものが開発されました。

開閉自在で、軽くて丈夫、長持ちし、量産可能。

この画期的なスギ製の容器が、糞尿を肥料へと変えたのです。

下肥の普及には、行き先・容器とともに重要な条件がもう一つありました。

それが運搬法です。

もともと日本は降水量に恵まれ、農村でも都市部でも水路が発達していました。

頻繁に出水し、昨日の淵は今日の瀬へと変化するその水路を、

スギ製の平底舟は自在に往来し、液肥を運搬しました。

近世において、日本人の排泄物の大部分は、

スギの担ぎ桶で集められ、スギの大桶に貯えられ、

再びスギの担ぎ桶で日本中の農地へと施肥されました。

田畑は豊かな稔りでこたえ、都市では清潔で健康な生活が維持されるという

循環の形がありました。

日本ではおおよそ三百年以上もそういう時代がつづいたのです。

⑥再生可能な素材

今回は、スギの建築材としての可能性を幅広く探るため、

歴史的にどのような用途で使われてきたのか、

とりわけ板に加工されどのような活躍をしたのか、振り返ってみました。

スギには、材質的に優れた数多くの特性がありました。

縦に割りやすく、板など扁平な木材をとり易いこと。

平均密度が0.36と軽く、その割には強度が高くて丈夫なこと。

白線帯とよばれる水を通しにくい細胞構造を有し、水が出入りしにくいこと。

樹脂の油分が多くて水に強く、耐久性が高いこと。

曲げに強く、組織を壊しても戻ろうとする復元力があること。

材から酒へと移った香りに固有名詞があるほど、その香りが愛されていること

等々、代替できない材質を数多く兼ね備えていました。

しかし、これほどまでにスギが選ばれた理由を、

材質の特性だけで語りつくすのは難しい気がします。

むしろ私は、樹木としての特性にこそ、その理由があったのだと思います。

スギは、わが国の気候風土に適した樹木でした。

半陽樹で生育がよく、造林にも適しています。

長寿命で大径材となりやすく、長大な材も豊富に供給することができました。

自然落枝性がよいので節が少なく、素性の良い木材の量産も可能でした。

材質的にスギが適するものは、ほとんどヒノキでも代替できます。

しかしながら、ヒノキは陰樹で生長が悪く、乾燥したやせ地を好みます。

そのためスギの半分ほどしか成長しません。

従って、大径材が得難く、また、自然落枝が遅いため、

素性の良い無節材を得るには、枝打ちなどの手入れを必要としました。

このような理由から、わが国ではスギが選ばれてきたように思います。

現代風に言えば、再生産可能な資源であったのです。

とくに近世以降は、スギの造林が盛んとなり、森林面積においても、

木材資源においても、スギは質量ともに重要な位置を占めることとなりました。

次回は、建築におけるスギの歴史を探ります。

*************************************

参考文献

1) 杉のきた道 遠山富太郎(中公新書)

2) 稲と杉の国 大槻正男(富民協会)

3) 登呂 本編 森 豊(日本考古学協会)

4) 日本の遺跡出土木製品総覧 島地謙・伊東隆夫(雄山閣)

5) 民家造 安藤邦廣(学芸出版社)

6) 杉Ⅰ・Ⅱ 有岡利幸(法政大学出版局)

7) 木の教え 塩野米松(草思社)

【10.スギの宮殿建築】

①建築材としてのスギ

「山高故不貴 以有樹為貴」

“山高きが故に貴(たっと)からず。木有るを以て貴しとす。”

この一文で始まる『實語教』(じつごきょう)という書物は、

平安時代に成立し、江戸時代に寺子屋の素読教材として広く普及した道徳の教科書です。

わが国の先人たちは、有史以前から木についてかなりの知識を持ち、

その材質をよく知って適材を適所に使い分ける技術と文化を持っていました。

建築物を木以外の材料でつくることはなく、それは針葉樹を中心に発達させてきました。

なかでもヒノキは、

朝廷とその出先機関である官庁・宮廷・神社・寺において、大量に用いられました。

それを示す文献が、『日本書紀』神代の巻、スサノオノミコトの説話です。

「スギとクスノキは舟に、ヒノキは宮殿に、マキは棺に使うとよい。」

という適材適所の教えは、当時の人々がこのような利用形態を認めていたからこそ、

文献として記載されたのでしょう。

伊東隆夫氏は、この説話が事実であるかどうかを調べるため、

平城京、藤原京および周辺遺跡、大宰府史跡、御子ヶ谷遺跡などから柱材の資料を入手。

樹種の同定を行いました。

結果、ヒノキ材が、

柱総点数804点のうち266点(平城京跡132点など)と最も多く、

宮殿の柱材として高い頻度で使用されていたことを

『日本の遺跡出土木製品総覧』に記しています。

一方でスギは、柱総点数804点のうち62点と、

二番目のコウヤマキ(113点)に次いで三番目の使用頻度でした。

また、建築用角材では、

総点数229点のうちスギは139点と、二位コナラ類69点の二倍の頻度。

板材においても総点数326点のうち91点と、スギの使用頻度が最も高く、

樹種を使い分ける工夫がうかがえます。

太古よりスギが、舟材として多く用いられたことは前回も検証しましたが、

このように建築用材としても広く活用されていたことを見逃してはならないと思います。

②古の出雲大社

平成十二年(2000)四月、出雲大社の境内で、

巨大なスギの柱三本を組み合わせた

直径2.7mの宇豆柱(うずばしら)の根元部分が発掘されました。

同年九月には、さらに大きなスギの大材が三本束ねられた

岩根御柱(いわねのみはしら)が発見されました。

これは本殿の中央の柱で、一本の直径は125~140㎝。

三本束ねると、その直径は3mにもなります。

柱の下に礎石はなく、柱穴を掘って柱を立てた掘立柱であることが確認されました。

年輪や放射性炭素などの測定分析によって、

鎌倉時代の宝治二年(1248)遷宮のものだと考えられています。

出雲大社は、極めて高大な建物であったという様々な伝承があります。

そのためか、宝治二年の遷宮からさかのぼること二百年程の間に、

五回も倒壊したという記録があるようです。

出雲大社口伝によるとその高さは、

「上古(大昔)三二丈、中古(中世)十六丈、その後八丈」。

一丈は約3mですから、各々96m、48m、24mとなります。

上古はさておき、この中古十六丈説については、

その信憑性が疑問視され、長らく論争の対象となってきました。

想像を絶するような高さであるため技術的に困難だと考えられたこと。

柱を束ねるための鉄の輪だけでも膨大な量の鉄が必要で、

それを当時の出雲で揃えることは不可能だと考えられたことなどが批判の理由でした。

一方、肯定派は、天禄元年(970)に平安時代の貴族の子弟向け教科書として成立した

『口遊』(くちずさみ)の記述を、論拠の一つにしました。

そこには、「大屋」との項目が立てられ、

「雲太(うんた)、和二(わに)、京三(きょうさん)」

と記載されています。

一番目の雲太とは出雲大社、

二番目の和二とは東大寺大仏殿、

三番目の京三とは京都御所紫宸殿(ししんでん)を指します。

これは、当時の建物の高さの順位を表したものだと解釈しました。

そのうえで、出雲大社宮司、千家(せんげ)氏所蔵の

「金輪御造営差図(かなわのごぞうえいさしず)」を、古代の出雲大社の差図と考えました。

平成十二年の発掘によって、

その図に描かれたような巨大な三本の束ね柱が実在したことが裏付けられました。

こうして出雲大社の伝承は、ようやく肯定されるようになりました。

③今日の出雲大社本殿

現在の出雲大社本殿は、延享元年(1744)に造替されました。

高さは8丈であるものの、それでも破格に高大な神殿です。

通常、内部を見ることはできませんが、

平成二十年(2008)に本殿を拝観する機会を得ました。

60年に一度のコケラ屋根葺き替え工事に伴う遷宮の後に、

一般向けの特別拝観が企画されたのです。

広大な神殿には、横架材がマツであるほかは、

全てにスギが用いられているということでした。

平成十二年に発掘された柱は、

年輪幅が1㎝程もあるような肥大成長したスギですが、

現本殿のものは、外観上いずれも緻密な木目をしています。

築後270年を経た凛とした風格と清々しい美しさがそこには感じられました。

宮殿建築材としてのスギという樹木の可能性を、

この特別拝観は気づかせてくれたのです。

このとき、法隆寺の昭和大修理に携わった西岡常一棟梁の見解が思い出されました。

『法隆寺を支えた木』(西岡常一・小原二郎共著)のなかで

西岡氏は、スギが法隆寺千三百年を支えるには役不足としながらもこう語っています。

「建築材としてのスギの寿命は、赤味のいいところで七、八百年はあるようです。

ヒノキについで長持ちする木なのでしょう。」

以前はスギの否定だと感じられた言葉が、肯定と思われるのだから不思議です。

【11.二つのスギ普請】

①割木のスギ普請

わが国には、スギが建築の主役となった時期が二つあります。

材料のほとんどにスギが用いられたという点で、

その二つは同じスギ普請といえますが、

背景にある森林の姿が異なるために、木の用いられ方は対照的です。

以下、それぞれについて考察してみましょう。

スギという木が、

磨製石器中心の縄文時代に利用された痕跡は、それほど多くありません。

鋭利な鉄の刃物が使用される弥生時代になって、

ようやくその利用は本格化しました。

スギなど縦に削ぎやすい樹種を割って使ったのです。

その代表例が静岡県にあります。

弥生時代後期(1世紀頃)の集落遺跡、登呂遺跡です。

ここでは、土木にも建築にも、そのほとんどにスギが用いられました。

板状材は年輪に沿って割った板目取り。

他の製品は板目と柾目の双方が見られ、住居用の柱・桁などは、

大材から割って得られた心去りの長材が用いられました。

その特徴は、木の芯や節の部分を含むものが、ほとんど見当たらないということ。

雑木の枝など細い材を用いるのが一般的な垂木や木舞まで、

大径の樹幹を割いて得た割木が使われたのでした。

住居をつくる場合、柱・梁などの構造材は

少し曲がった木でも、なんとか使うことができます。

しかし、柱と柱の間につかわれ、内部と外部とを隔てる壁材は、

曲がっていては隙間ができて都合が悪い。

まっすぐで幅広く、薄い板であることが重要な条件となります。

よって、そういう板の採れるスギという樹木が見出されたのでしょう。

この頃を機に建築は、形も構造も整然としたものへと姿を変えます。

皮付きの曲がりくねった自然木から、

製材された割木へと部材が変化したのです。

それを支えたのが、当時その地域に豊富に存在したスギの大径木でした。

割りやすく、軽いわりに強度があって耐久性も高い。

そんな特性を持つスギという素材が、鉄の工具と出会うことで、

老齢木による割木のスギ普請が生まれた、といえるでしょう。

②小丸太のスギ普請

時代は大きく下り、スギが主役となった建築に、

茶室と数寄屋を挙げることができます。

それは、柱・桁・垂木などの構造材のみならず、

敷居や鴨居、框等の枠材、天井や壁の面材、障子や板戸などの建具材、

さらにはスギ皮で葺いた屋根や外壁にまで至ります。

安藤邦廣氏は、数寄屋について、著書『民家造』にこう述べています。

「数寄屋はまさにスギ普請なのであり、

スギという木材の可能性を限りなく追及した建築といえる。」

この建築様式の先がけとも言える、草庵茶室の「妙喜庵待庵」は、

現存する唯一の千利休の作といわれ、庶民の素朴な小屋に見立てたもの。

スギの磨き丸太を構造に用い、土壁で囲われた特徴的な空間を有します。

ここに始まる「スギの磨き丸太の構造」という数寄屋の定型は、

樹齢の若い中小径木を構造に用い、

かつ丸太で使うという点において画期的でした。

近世までの日本建築は、天然の大径木を製材した木材が用いられてきました。

丸柱とする場合も、いったん割ったものを丸く削りました。

そこには赤身(心材)を用い、

白太(辺材)は使わないという原則がみられます。

この耐久性の高い赤身の芯去材を用いた「赤身建築」は、

豊富な木材資源を背景としました。

しかし、供給能力以上の需要が続けば、使用を制限するか、

造林を施さないことには、いずれ資源的に限界を迎えます。

これに対し、草庵茶室を端とする数寄屋建築は、

木材資源が枯渇するなか、

資源の循環を模索した末に生み出された建築だといえます。

成長の早いスギの若木を、丸ごと無駄なく使うという発想が、

磨き丸太と面皮柱(めんかわばしら)を生み出したのです。

それは、これまで見捨てていた白太を

生かしたという点で「白太建築」とも言えます。

このとき、若齢木による小丸太のスギ普請が認知されたのでした。

第4節に後述しますが、

現代の在来軸組構法もこの白太建築の系譜にあると言えます。

③スギを極めた数寄屋

いま私たちが和室と認識している書院座敷は、

草庵茶室の土壁の囲いから開放され、

江戸時代の支配階級の住まいにおいて発達した数寄屋の意匠。

スギを有効利用した薄く軽く細い、

白太建築の明るく透ける特性を具えています。

座敷には縁が巡り、その深い軒を支える縁桁にはスギの磨き丸太が用いられます。

庭へと繋がる縁を開放しながら風雨から守っているのはスギ製の雨戸です。

広い縁側の端から端まで雨戸を滑らすには、軽くて丈夫な板戸であることが必要です。

薄く軽く粘り強いスギ板がなければ、

このように便利な建具が普及することはありませんでした。

また、雨戸を収納する戸袋は、縁側の意匠の要とされ、

スギのヘギ板や杉皮など、細工の込んだものを多く見かけます。

この雨戸・戸袋・丸桁は、数寄屋建築のスギ三点セットであると言えるでしょう。

加えて、床の間や書院窓、欄間などの造作には、

スギの細かい組子などの趣向が凝らされました。

【12.木造建築の空白から復活】

①木造からコンクリートへ

現在、私たちのまわりにある建物は、住宅以外のものといえば、

そのほとんどがコンクリート造(以下RC造)、もしくは鉄骨造になっています。

建築着工統計(平成20年度)によると、

わが国の全建築物における床面積ベースの木造率は36.1%。

公共建築物では、わずか7.5%にとどまっているようです。

これまで、太古から続くわが国の木材活用の歴史を再考してきました。

しかし、私たちの暮らす現代は、木造の空白期とも呼べる時代です。

そこで、建築において木を避けるようになった経緯を振り返りたいと思います。

RC造や鉄骨造は、明治の終り頃に導入されました。

それらは主に中央官庁や県庁の建物、大規模な事務所ビルなどに採用されました。

しかし、校舎や町役場などはまだ大抵が木造で、戦後もその状況は続きました。

ところが、昭和三十年を過ぎた頃になると状況に変化が生じます。

校舎や役場などはRC造、体育館などは鉄骨造に変わりました。

それはなぜでしょうか。

一つ目に、日本経済が戦後の混乱期から立ち直り、

鉄鋼やコンクリートといった建築構造材料を大量に生産する体制が

整ってきたことがあげられます。

かたや木材は、戦時期の乱伐によって山林が荒廃しており、また、

本格的な輸入もなされていなかったために、

その旺盛な需要に応えることができませんでした。

二つ目に、耐火・耐震・耐風・耐久性などの性能が、

建物に強く求められるようになったことがあげられます。

度重なる自然災害や戦災によって、

木造建築に対する否定的な感情が世間を覆っていました。

たとえば、校舎がRC造で建て替えられるとなると、

子どもたちもその親たちも、そして先生方も大喜びしました。

こうして、木造の空白時代はやってきました。

その始まりは、昭和三十年代中頃(1960年頃)のことでした。

②木造排除の気運

大正十二年(1923)の関東大震災では、14万人の犠牲者があり、

うち6万人近くは地震火災によって命を落としました。

さらに太平洋戦下の空襲では、

関東大震災の4.2倍の面積を焼失してしまいました。

戦後においても、多数の地方都市主要部で都市火災が起こっています。

焼失した戸数をあげると、

昭和二十二年(1947)飯田市・4010戸、

昭和二十四年(1949)能代市・2238戸、

昭和二十七年(1952)鳥取市・5480戸、

昭和二十九年(1954)北海道岩内町・3298戸、

昭和三十一年(1956)能代市・1046戸、

同年 大館市・1369戸、同年魚津市・1561戸など。

このような状況から抜け出すためには、当然のことながら、

燃えない建築が求められました。

耐火性だけでなく耐震性の要求も強まります。

昭和二十三年(1948)の福井地震は、マグニチュード7.1、死者約3,800人。

平成七年(1995)に兵庫県南部地震(死者約6,400人)が起こるまで、

昭和以降最大の地震でした。

その特徴は、木造建物に甚大な被害を与えたこと。

とくに被害の集中した福井市では、

全壊家屋12,270戸、半壊家屋3,158戸、焼失家屋2,069戸で全壊率79%。

(『新編日本被害地震総覧』宇佐美龍夫、1987)

戦時中の空襲により街の主要部を消失したうえに、

3年も経たないこの時期に再び街の中心部をほとんど失うこととなりました。

このような背景から、木造は地震に弱い建物であるとの否定的な気運が高まったようです。

その点RC造は、耐震建築ということになっていました。

福井地震は、木造への否定的な気運を高めた一方で、

現耐震法規の原点となった側面もあります。

二年後の昭和二十五年(1950)に制定された建築基準法には、

この地震の現場調査が数多く活かされました。

壁量と被害の間に、大きな相関関係のあることが明らかにされ、

施行令に「壁率」の規定が採り入れらました。

また、耐震性確保のためには壁・筋かいが必要なこと、

土台と基礎とを緊結することなども、このときに義務付けられました。

火災・地震と共に、わが国の建物に被害を与えるものに台風があります。

昭和九年(1934)に関西を襲った室戸台風の死者・不明者は3千人強。

その三分の二は高潮による溺死だと推定されていますが、

この台風被害のもう一つの特徴は、暴風による建物被害でした。

この、大坂の四天王寺五重塔が吹き倒されるほどの強風は、

とくに小学校へ深刻な被害をもたらしました。

246校のうち被災を免れたのは、

RC造と昭和三年以降の耐震型最新式木造校舎の66校。

残りの180校480棟は、みな全壊・半壊・大破しました。

また、最大風速に達したのが午前8時前後だったこともあり、

中にいた児童や職員、心配して迎えに来た保護者などが被災し、

267名の死者がでるという惨状でした。

木造建物に暗雲をもたらすきっかけとなったのが、

昭和三十四年(1959)9月の伊勢湾台風です。

この台風は、紀伊半島から東海地方を中心に、全国にわたって被害を及ぼしました。

犠牲者数は約5,100人。

全壊家屋36,135棟、半壊家屋113,052棟、流失家屋4,703棟。

とりわけ高潮による被害が顕著でした。

そしてこの翌月、木造建物にとって悲劇的な出来事が起こります。

③木造禁止の決議

昭和三十四年(1959)の10月、日本建築学会の年次大会が

京都において開催されました。

このとき、「火災、風水害防止のための木造禁止」ということが

満場一致のもと決議されました。

建築学会は、今後の日本の建築構法として、

木造は相応しくないと決議したのです。

これ以降、木造は防火性、耐用性等の点でRC造や鉄骨造よりも劣るとされ、

その対策が実施さるようになりました。

この木造冷遇政策によって、大型建物での木造建築は激減します。

また、大学工学部においては、木造建物の研究の空白期を迎えることとなりました。

それでも木造は、住宅において減少することはありませんでした。

一般市民の木造指向は根強いものがあり、

さらには、日本の高度経済成長期において、

木造なしでその旺盛な需要をまかなうことはできなかったからです。

昭和三十五年(1960)から10年の間に、日本の住宅生産は3倍増してお

り、木造住宅もそれに伴い倍加しています。

木造建築は、住宅をつくる工務店に依存する形で、存続しつづけました。

ところで、日本建築学会の木造禁止決議の経緯について

少し疑問に思うところがあります。

なぜ、地震や火災でなく、台風がそのきっかけとなったのでしょうか。

杉山英男氏は、次のように語っています。

「風で倒れたものも皆無ではないけれど、

多くは高潮によって足元をさらわれて倒れたわけです。

高潮が来て木造がつぶれないように設計するなんてことはないわけだから、

どうして木造禁止の話がでてきたのかと思うんです。」

【『杉山先生に聞く、木質構造の将来』平成十年(1998)より】

ここからは私見ですが、

昭和二十年代から三十年代前半にかけて、

一部の学者たちが、広範に反木造キャンペーンを行っていました。

焦土と化した数多くの都市火災を目の当たりにし、

不燃都市の建設を目標としたのではないでしょうか。

それで伊勢湾台風は、きっかけとして利用されたのだと思います。

とはいえ、木造禁止は、学会の満場一致で決議されました。

当時の木造建物への気運が、そうさせたというほかありません。

それもわからなくはありません。

資源に乏しいわが国では、

たとえ鉄やコンクリートを用いたくてもそれが叶わず、

燃えるとわかっていても木造をつくるしかなかった、

そんな歯がゆい歴史があります。

そうした建築士たちの渇望感と責任感が、

木造禁止へと向かわせたのではないかと思います。

このような経緯をたどりながら、

再び大規模木造が建てられるようになるには、

それから20年以上経った1980年代まで、待たなくてはなりませんでした。

④大規模木造の復活

大規模な木造建築が復活してきた初期は、体育館のような大空間が目立ちました。

その後、校舎や展示施設など、戸建住宅よりは大きいけれど

大規模というほどでもない、いわば中規模の木造建築が徐々に増えました。

大規模木造の代表的なものには、大空間の体育館でありながら、

地元産のスギ製材品を用いた立体トラス構造の

熊本県の小国ドーム(1988年)があります。

また出雲市の出雲ドーム(1992年)は、木と鉄のハイブリッド構造ながら、

直径140mの大空間を柱なしで覆うことに成功し、

日本の木造建築の規模を一気に拡大させました。

中規模木造では、雪国にふさわしい木造校舎で、

地場産材を活かした伝統的木構造の秋田県横手市立栄小学校(1994年)があげられます。

また、群馬県林業機械化センター事務棟(1996年)は、

中規模木造建築に相応しい構造形式の開発が試みられました。

こうした大・中規模木造が復活した理由について、四つの要因が考えられると、

坂本功氏は『木造建築を見直す』(岩波新書、2000年)に述べています。

以下、要約します。

「第一は政治経済的理由。

貿易摩擦の解消策のひとつとして、北米から木材を大量に輸入する必要に迫られた。

そのための販路開拓の方策として、木造建築の復活が求められた。

第二は国産材の活用。

戦後の莫大な植林施策から30年近く経過し、国産材が伐採し使える状態となってきた。

育った木は適切な時期に伐らないと山が荒れる。

国産材の用途を増やすため木造建築を振興する必要がでてきた。

第三は建築の専門家の内輪の事情。

木造空白時代を通じ、RC造と鉄骨造しか設計できなかった建築家が、

木を使った建築設計を試みはじめた。

空白期があったために、木はあたかも新しい材料であるかのように注目された。

第四は一般の人々の反応。

日本人の多くは、それまでの数十年間、

RC造や鉄骨造など無機質な材料による建築に囲まれ生活してきた。

ところが、有機的な材料である木のよさに気づいた。

木のぬくもりの再発見をしたのである。」

⑤阪神淡路大震災と木造建築

さきにあげたような大・中規模の木造建物は、

1980~90年代にかけて建設されました。

ただし、木造空白期以前のものと比べると、性能面には違いが見られます。

耐震・耐風そして防火・耐火に関わる安全面において、

最低限度の水準が確保されているからです。

大規模木造の衰退してきた大きな要因は、地震や台風、火災といった災害が、

人命の安全を脅かしてきたことにあります。

その課題をのり越えて、大規模木造が復活の軌道に乗りかかった平成七年(1995)に、

兵庫県南部地震は発生しました。

この地震によって木造住宅の多くが倒壊し、

直後の犠牲者5千人余りのうち、その九割近くは圧死により命を落としました。

以後、木造は地震に弱い、危険だとの風評が日本全国に広がります。

ところがこのとき、意外なことがわかりました。

それは木造の耐震性を専門とする研究者が不在だということです。

木造空白期の建築構造の研究は、RC造や鉄骨造に限られていました。

阪神・淡路大震災は、大変不幸な出来事でありましたが、

多くの研究者が木造に関心を持つきっかけとなりました。

この地震の被害調査によって、

木構造の研究は大きく進展したと言ってよいでしょう。

それはまた、あまり解明されていなかった伝統的な木構造に、

光を当てることにもなりました。

被災した伝統木造建築のなかには、被害の激しいものと軽いものとがあり、

それが研究の対象となったのでした。

【13.建築における木の生かし方】

①現代の木構法

いま、わが国で建てられている木造建築の構法は、

大きく三つのグループに分けることができます。

一つ目は戸建ての木造住宅の構法です。

代表的なものに、在来構法、ツーバイフォー、プレファブがあります。

二つ目は大・中規模の木造建築の構法です。

おもに集成材などを使った大空間をもつ大規模木造建築や、

校舎のような中規模の木造建築の構法といえます。

三つ目は伝統木造建築の構法です。

いまや、お寺や神社など新築される数からいえば微々たるものですが、

日本の木造建築を考えるうえで非常に重要な存在であるといえるでしょう。

この度の連載では、

建築におけるこれからの木材活用のあり方を探るため、

おもに三つ目の伝統木造における木の使われ方の歴史を振り返ってきました。

また前節では、二つ目の大・中規模の現代木造についても若干ふれました。

そこで本節では、一つ目の戸建て木造住宅、

なかでも数が最も多い在来構法について、

その木材利用のあり方を考察したいと思います。

②白太建築の在来軸組構法

在来構法と現在呼ばれているものは、

柱という軸状の部材によって建物を支えているという点で、

日本古来の伝統木造建築の流れをくむものと言えます。

そうした歴史的な由来と構造の仕組みから「在来軸組構法」とも呼ばれます。

しかしながら、地震や風に抵抗するための筋交いや、

それと不可分な関係にある金物の使用という点で、

伝統構法とはかけ離れた構法であるとも言えます。

また近年では、筋交いのかわりに合板などの面材で壁をふさぐ工法が増え、

それらも含め、在来工法と呼ばれます。

いずれにせよ、現代の建築における国産材需要は、

その多くがこの在来軸組構法の建物にあると言ってよいでしょう。

建築材の国産材自給率は四割程度。

在来工法に使用される木材の四割程度は、桁・梁等の横架材。

ベイマツの製材品、欧州アカマツや北欧スプルースの集成材等が

その多くを占めています。

近年は、スギの製材品や国産のスギ・ヒノキを用いた集成材が増える傾向にありましたが、

急速に進む円高が、再び輸入材の利用拡大を助長させているようです。

一方、輸入材から国産材へとシフトしてきたのが合板です。

国の施策もあり、国産スギ・ヒノキを使用した針葉樹合板が開発され、

近年では広く使われるようになりました。

いまの国産材需要の主軸は、在来軸組構法という名の由来でもある

スギ柱、そしてヒノキ土台にあるといえます。

そのほとんどは、断面が10.5㎝角か12㎝角。

直径14~20㎝程度の中・小径丸太から製材された芯持ち材です。

ところがここに、

現代のわが国の森林とのミスマッチがあるように思われます。

なぜなら、

近世以降の木材が不足した時代の「白太建築」の木取りであるからです。

わが国の森林は、その半分以上が樹齢50年生を超過し、

とくにスギにおいては、中・大径材へと生長しています。

それなのに木材需要の中心は、依然として柱や土台などの中・小径材が主流。

白太建築のままだといえます。

小さな丸太から一本取りする芯持ち材は、

歩留りがよく経済的で、木材の有効利用の一つ。

当然ながらそれを活かしつつ、

中・大径丸太の新たな用途を見出すことが肝心であろうと思います。

そのヒントは、登呂の遺跡に端を発する、

わが国の「赤身建築」を見直すことにあるのではないでしょうか。

今後、森林・林業を再生するためには、

中・大径丸太の利用と、その付加価値が不可欠だと私は思います。

現在の山林資源を直視した建築の在り方を、

意匠などもふくめ再考すべきときです。

③これからの建築における木の生かし方

これからの木材活用を探るため、これまで4回にわたり、

わが国の木使いの歴史を振り返ってきました。

そこから、「赤身建築」を再考するといったテーマも浮かび上がりました。

紙面が残りわずかですので、最後に本連載で伝えようとした、

私の考える「これからの建築における木の生かし方」を挙げたいと思います。

木材活用八策

一、 まずは国産材で考える

二、 針葉樹と広葉樹とを使い分ける

三、 無駄なく、たくさん使う

四、 割り木を使う

五、 赤身と白太を使い分ける

六、 木を見せる

七、 木に触れさせる

八、 なるべく低温で乾燥させる

誤解されないようつけ加えます。

あくまでこれは、ある特定の構法や製品を否定するものではありません。

むしろ木材利用は、より多様化されるべきで、

現在なされている全ての建築において、

その活かし方が考案されてほしいと切に願います。

木は、その使い方次第で、建物への愛着を生む力を持っています。

わが国に現存する歴史的木造建造物も、

人々の愛着がもたらしたもの。

私は、文化財や社寺、そして住宅の仕事に携わりながら、

木の建築の真価は愛着にあると気づきました。

宮澤賢治は、『虔十公園林(けんじゅうこうえんりん)』という短編小説のなかで、

今でいう知的障害を持つ主人公の少年が、

野原にスギを植え育てた行為を、真の知性だと表現しました。

「木に愛着を持ち、森と生きる。」

そのきっかけとなるような建築が一つでも増えるように、

また未来の人々が、この素晴らしい日本の木を使えるように、

微力ながら私も精進したいと思っています。

そこに真の智があると信じて。

**********************

主な参考文献

1) 古代出雲大社の祭儀と神殿 椙山林継・岡田荘司・牟禮仁・錦田剛志・松尾充晶 学生社

2) 民家造 安藤邦廣 学芸出版社

3) 日本の木造住宅の100年 坂本功監修 日本木造住宅産業協会

4) 木造建築を見直す 坂本功 岩波新書

![koeoke_tenbinbou[1]](https://sugiokatoshikuni.com/wp-content/uploads/koeoke_tenbinbou11-300x224.jpg)