2009年 3月 18日

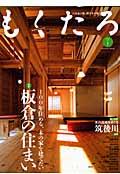

「もくたろ」創刊。

遅ればせながら本日は、先週の3月12日に創刊された『もくたろ』のご紹介と、創刊までの裏話などを書いてみたいと思います。^^

まずは、『もくたろ』という誌名の由来を、編集長である入澤美時さんの文章より抜粋します。

「木の家」「木という素材」に特化した季刊誌『もくたろ』を創刊する。

この雑誌は、サブタイトルに「つくる木の家、直す木の家」とあるように、

すべてのこれから家を新築しようとする人、増改築しようとする人に向けて、

「100年住める、木の家を建てたい」とのメッセージを送りたい。

誌名の『もくたろ』とは、「もく」まさに「木」のこと、そして「たろ」はフィンランド語で「家」を意味している。

つまり、「木の家」そのものを指している。

今年の初めに書いたブログにも少し紹介しましたが、

入澤さんは「陶磁郎」(とうじろう)という季刊誌を14年前に創刊し、「土」と「火」をテーマに文化へと迫りました。

そして成果の一つが、北川フラムさんらと取り組まれた

「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」。

今や越後妻有は、世界屈指のモダンアートの聖地となっています。

鑑定団で知られる中島誠之助氏は、

2006年冬に終刊となった「陶磁郎48号』対談記事の締めにこう語っています。

「まあ将来ね、古本屋の店頭で、『陶磁郎』の一号から四八号まで揃ったやつは、高価な値段で取り引きされるだろうと思うよ。私の本棚にも並んでるけど、それは一つの歴史でね。どこを取っても全部読める、新鮮だから。いまだに座右の書でもって、取ってあるよね。それには四八号くらいがちょうどいいな。一〇〇号では多すぎるなあ(笑)。」

入澤さんとはじめてお会いしたのは、一昨年の5月に遡ります。

筑波に安藤先生を訪ねた際、偶然にも田中文男棟梁と再会することがありました。

お会いしたのは筑波山麓「六所(ろくしょ)の家」。

六所という集落に残った廃墟のような最後の茅葺民家。

それが安藤先生と里山建築研究所により再生されたのでした。

家主は、東京銀座に仕事場を持つ編集者。

読書好きの都会人だが、渓流釣りの趣味も極める、入澤さんでありました。

たまたまその日は、田中文男棟梁と「住宅建築」誌の平良編集長が視察と取材にお見えだったのでした。

詳しくは、「住宅建築」誌2008年3月号に特集されています。

このとき驚いたことがもう一つありました。

それは、私の座右の書である「現代棟梁 田中文男」(INAX出版)を編集されたのが、

その場にいらっしゃった入澤さんの奥様であったことです。

私がお付き合いさせていただいている方々は、田中文男棟梁にご縁の深い方ばかりだなぁ、

と感動し、感謝の気持ちで胸一杯になったのを覚えています。

それからしばらく経った昨年の9月中旬、安藤先生より一本の電話が入りました。

木の家をテーマに雑誌を創刊したいという友人がいる、話がしたい、と。

翌週、「住宅建築」誌400号記念パーティに出席するため上京を予定していた私は、

一日早く、筑波の「六所の家」にお伺いすることにしたのでした。

入澤さん、安藤先生とは、翌日まで話し込むことになりました。

そのとき聞いた雑誌のテーマは「木」と「水」。

ワクワクした気持で私は筑波を後にしたのです。

そして昨年の10月24日、

「木挽棟梁が語る森林の向こう側」というミニシンポに向かう車中で、安藤先生より電話が入りました。

その後、珍しく声高の入澤さんと換わりました。

雑誌創刊が決まり、『もくたろ』という名前になったこと、

第一特集は「板倉の家」、第二特集が「筑後川」に決まったこと、などを聞かされます。

嬉しくてハイテンションとなった私は、勇み足で講演会場へと向かったのでした(笑)

(以下、筑後川特集の冒頭文より。文:安藤邦廣、佐々木香)

『利根川、吉野川とともに

日本三大河川といわれる筑後川は、

阿蘇と九重の山々から流れ出し、

有明海に注ぐ流程143㎞の九州第一の大河である。

日田を中心とした上・中流域が

杉林一色に染まったのは大正時代からで、

「日田の底霧」と呼ばれるように温暖多雨の気候は、

スギだけでなくさまざまな産物を育んできた。

筑後川流域をさらに特徴づけているのは、

棚田と杉皮に被われた茅葺き民家の

懐かしくも美しい集落風景である。

ヨシ原やクリークを含めたこの豊饒な筑後川を、

食を通し、家づくりを通し、風景を通し、

多様な暮らしの姿を追って、

上流の津江地域から下って旅をした。』

入澤さんは創刊にあたっての文章を、次のように締めています。

「私たちは、この列島に遥かなる祖先がたどりついてからの、

そして縄文時代からの、「木の遺伝子」を背負っている。

だからこそ、木に囲まれていると、心地よくなるのだ。

林業というものが、たとえGDPの0.1%であろうと、

私たちがこの「生命記憶」と「木の遺伝子」を背負っているかぎり、なくなることはない。

そして、地域・地方再生の起爆剤たり得るのである。

そのためには、「木の家」に「板倉の住まい」に、手で触れ、肌で感じ、匂いをかぐこと。

人にとっての根源性に、なじむこと。その根源性が、「擦過」を生む。

その根源性が、超え出ること、つまり未来の根源なのである。

「木の家」「板倉の住まい」は、私たちにとってそこまでの大きな意味合いと可能性を、秘めている。」

みなさんに、『もくたろ』を手にとっていただきたいと願います。

そしてお気に召されましたら、これからも応援をよろしくお願いしたいと思います。

みたよ!

良い本じゃ^^

うん、ほんまに良い本じゃ^^

もう見てくれたんだ。

にわたん、ありがとう。

送る、って言ってたのに・・・

ごめんないさい(笑)

美孔庵の庵主にお送りすると約束したので

近々善ちゃん宛に発送します。よろしくね。^^

本を送っていいただきありがとうございました。

素晴らしいお仕事をされていますね。

日本の木、杉の文化を着実に受け継いでいらっしゃいますね。

感動です。

樹齢100年、など、悠久の時空の中で、仕事をしている・・・・

本当に素晴らしいです。

表紙もいいですね~!

文字を最小限に抑えて、木を活かした素敵なおうちが映えてます!

落合さん、

いつもありがとうございます。

また過分なお言葉いただきまして心より感謝します。

おっしゃるとおり、林業は

そこに費やされる時間が他とは比較になりません。

結論が自分の代ではわからない・・・

そして次世代に託すしかない。

良かろうと悪かろうと。

若い頃はそれを受け入れられませんでした。

どうしてこんなに工夫しにくい仕事を受け継いだのか、

逃げ出したくて仕方ありませんでした(笑)

今、エネルギー問題を含め、環境の課題がクローズアップされています。

最も豊富な地下資源は石炭であと340年。

次に豊富なのが鉄鉱石。可採年数は230年。

鉄でさえ、近い将来なくなるのです。

地下資源を大事に次世代へ引き継ぐためにも、

生産可能な「木」という資源を活かさないと・・・

それが私の思いです。

これからもよろしくお願いいたします。感謝

コトウダさん、

ありがとうございます。^^

オーストラリアでは購入無理ですよね~(笑)

メールいただければお送りさせていただきますよ。

コトウダさんのブログいつも拝見しています。

本当に素晴らしいブログですね。

これからも末永くお願いいたします。感謝

杉岡さん、本を送っていいただきありがとうございます。

ご自身のミッションに導かれ、モデルチェンジしながら

颯爽と自分スタイルの成功を歩まれていますね♪

ますますのご活躍と、ブログの更新を楽しみにしています。

引き続き、これからもどうぞよろしくお願い致します!

頂いたご縁に心からの感謝を込めて。

島田さん、いつもありがとうございます。

昨年の5月3日、島田さんとの面談前の待ち時間、

島田さんのボスである道幸さんの本を読みながら

時間を潰したことを思い出します。^^

お会いしてすぐ、私は島田さんにこうお尋ねしました。

この本には、

「低迷期が長い人ほど成功に近づいている」

「成功に至る道は、長い低迷期を経て最後に一気に登り坂になる」

この法則を知らないから、ゴール目前まで来て

努力するのを止めてしまうというもったいないことをしてしまう、

真面目な努力は絶対に報われる、

そう書いてあるけれど、それを信じてよいのでしょうか?

今思えばあの頃は、自分の軸が定まらず、苦しんでいた時期でした。

このごろようやく整理がつき、立ち位置が見えてきました。

島田さんと出会えたからこそ今があると、感謝しています。

これからも、よろしくお願いいたします。

杉岡さん

手がけていらっしゃる、木造建築のお仕事自分がその立場なら

大きな夢を持ってやっていると思います。

私は京都の郊外で育ちまして、地元は北山杉の名産地なんです。

ですから、杉造りの住宅は大好きです。

古民家も大好きです。

こころの故郷です。

心が癒されます。

癒しは私の人生のキーワードなんです。

『もくたろ』是非読んでみたいです。

枕元に置き、寝る前にみたら、いい夢みられそうです。

これからも、素晴らしい文化の継承者として

がんばってください。

ゆめきさん、

熱い励ましのお言葉ありがとうございます。

京都の木造建築は古い社寺を除けば本当に杉だらけですよね。

数寄屋を生んだ地ならではの杉づかいの奥深さはとても勉強にります。

縁あってこのところ、年に1度くらいは京都に行っておりまして、

今年は5月の下旬に行く予定です。

今回は社寺といった大きな建物ではなく、

慈照寺の東求堂同仁斎と妙喜庵待庵を訪ねたいと思っています。

和室のルーツ、書院造の東求堂同仁斎と

利休がつくった唯一現存するといわれる茶室待庵。

見学するのは今回が初めてです。今からワクワクしています。

ゆめきさんのキーワードは「癒し」なのですね。

私も10年ほど前から「癒し」についてずっと考えてきました。

当初はホスピタリティのことばかり考えていたのですが、

「イヤシロ」という古代語をきっかけにカタカムナ文献などを読みかじり

さらにそこに奥深いものがあることを知りました。

これまた非常にワクワクさせられるテーマです。

いつかゆっくりお話しできる日を楽しみにしております。

ゆめきさんのコメントに心より感謝申し上げます。

コメントすることが 遅くなってしまいました

江ノ島ツアーの日が創刊日だったんですよね

遅くなっていまいましたが 購入させていただいて

ぜひ 友人知人に配ります

朝岡には御縁もありますようで 今後もきっとつながっていくことと思います

応援させてくださいませ

kemiさん

ありがとうございます!^^

>江ノ島ツアーの日が創刊日だったんですよね

そうなんでよ~。

それにもくたろに出てくる山を育てた私の祖父の命日でもあるんです。

これもシンクロニシティの一つですね。^^

>朝倉には御縁もありますようで

朝倉はあまり知られていませんが面白い歴史がけっこうあります。^^

九州で唯一遷都された場所なのです。

660年に百済が唐と新羅に攻撃を受けます。

朝廷は百済救済のため九州に移動しました。(白村江の戦い)

このときの天皇は斉明天皇という女帝。

子が大化の改新で知られる中大兄皇子(後の天智天皇)です。

本宮として朝倉の地に朝倉橘広庭宮

(あさくらのたちばなのひろにわのみや)が造営されます。

ところが斉明天皇は2か月ほどで崩御されます。

子である中大兄皇子は、亡骸(なきがら)を御綾山(ごりょうさん)に仮葬し、

皮がついたままの丸太の柱を立てた庵をつくり1日を1か月にかえて

12日間喪に服されたと伝えられています。

その建物を「木の丸殿(このまるでん)」をいいます。

このとき母を偲んだ歌と伝えられているのが

小倉百人一首の第一番なのです。

「秋の田の

かりほの庵(いお)のとまをあらみ

我が衣手は露にぬれつつ (天智天皇)」

いつかぜひお訪ねくださいませ。お待ちしております。^^